Claire Mélot | Doctorante associée

Institution principale

:

Université Toulouse – Jean Jaurès

|

Position

:

doctorante

|

Discipline

:

Philosophie

|

Biographie

Claire Mélot est architecte d.E et traductrice de l'allemand.

Doctorante en philosophie à l'Université Toulouse – Jean Jaurès, au sein de l'équipe de recherche ERRAPHIS, elle est doctorante associée au Centre Marc Bloch depuis 2018.

Après ses études d'architecture à l'ENSA Toulouse, l'ENSA Nantes, la Technische Universität Berlin elle a suivi la formation post-master du DPEA Architecture et Philosophie en 2012 (ENSA Paris La Villette) et a été lauréate en 2017 du programme Goldschmidt pour jeunes traducteurs littéraires. Elle travaille depuis 2009 avec le collectif d'architectes collectif mit (Nantes) et collabore régulièrement comme artiste-auteure avec différentes structures socio-culturelles en France en Belgique et en Allemagne.

Elle a été chargée de cours en philosophieà l'Institut für Kulturwissenschaft de l'Université Humboldt de Berlin (WS 2019/20, WS 2020/21 , WS 2021/22) et à l'Université Jean-Jaurès de Toulouse ( WS 2023/24).

Bourse

- bourse de recherche de courte durée du DAAD

- bourse du collège doctoral franco-allemand "Philosophies européennes contemporaines sur l'axe franco-allemand" DFH/UFA

- bourse de recherche du Centre Marc Bloch

- bourse de fin de thèse du Centre Marc Bloch

Sujet de recherche

Cette thèse porte sur la notion d’accueil en philosophie et sa capacité à renouveler une approche tant physique que politique de l’espace. Le moment de l’assemblage, à l’échelle du geste en train de faire et d’être fait, ne peut être ni saisi ni évalué : j’explore les ressources théoriques et politiques de ce seuil, de ce moment où s'inventent des figures ne répondant plus à un principe premier, ni causal, ni d’autorité.

Titre de la thèse

Les moments de l’assemblage. Espaces politiques et notion d'accueil en philosophie.Résumé de la thèse

Cette thèse porte sur la notion d’accueil en philosophie et sa capacité à renouveler une approche tant physique que politique de l’espace. Le moment de l’assemblage, à l’échelle du geste en train de faire et d’être fait, ne peut être ni saisi ni évalué : j’explore les ressources théoriques et politiques de ce seuil, de ce moment où s'inventent des figures ne répondant plus à un principe premier, ni causal, ni d’autorité.

Cette recherche autour des gestes de l’assemblage nourrit l’examen de la notion d’accueil : à la suite de la lecture critique de l’hospitalité développée par Derrida, j’examine en quoi la notion d’accueil – beaucoup moins débattue en philosophie que celle de l’hospitalité mais sortant justement des conditions constitutivement dissymétriques propres à la tradition hospitalière – peut être féconde pour penser le faire et l’agir-ensemble. J’examine en particulier la spécificité de gestes d’assemblage qui improvisent pour concevoir-réaliser dans le même mouvement : autour d’un faire-ensemble qui est un ‘faire-avec ce et cell·eux qui sont déjà-là’, s’invente une micro-politique des gestes qui déploie une myriade de relations dont le trait commun est l’improvisation. Les gestes qui tâtonnent suspendent les habitudes et font surgir du neuf. En cela ils sont un lieu privilégié d’expérimentation et d’observation de ce que je cherche à décrire par l’agir-avec et l’agentivité : de multiples façons de vivre et de pratiquer une ouverture à l’imprévisible. À l’heure de l’instrumentalisation des discours sur l’espace, en particulier sous le modèle de la ville néolibérale depuis les années 1980, ce travail propose ainsi une approche de l’espace comme relation, pour penser des figures, des formes et des usages de l’espace ouvert dont le « lexiquereste à inventer » (Nancy).

Mes travaux partent d’une approche critique de la phénoménologie de l’espace et du corps chez Husserl et Merleau-Ponty, des apports décisifs de la pensée Beauvoir et d’Arendt pour penser la relationnalité et la pluralité, et des travaux récents de Barad et Haraway sur la spatialité et l’agentivité. Mes recherches s’ancrent dans une pratique personnelle et collective de la conception-construction en architecture, qui dialogue avec d’autres pratiques contemporaines (danse et sculpture notamment) et leurs formes multiples d’assemblage/assembly pour explorer la pertinence d’une conceptualisation de la notion d’accueil comme philosophie politique (Derrida, Nancy, Arendt, Barad). J’examine ainsi d’abord ce que la phénoménologie a pu dire de la perception de l’espace, puis en quoi le tournant politique impulsé par Beauvoir et Arendt à partir de la pluralité a ouvert des pistes pour penser la relationnalité. J’interroge ainsi notamment, sans confondre leurs projets respectifs, en quoi l’agentivité de la matière et l’ontologie relationnelle proposées par Barad font écho à la pensée de l’action et du politique chez Arendt, et ce qu’elles peuvent apporter à une pensée de l’accueil à partir des gestes de l’assemblage. Je cherche à montrer que l’accueil n’est pas l’hospitalité, en ce qu’il permet de penser l’espace partagé et de mobiliser des ressources pour l’agir-ensemble. La notion d’accueil est travaillée par des motifs du neuf et de l’ouvert qui permettent de mettre en évidence ce qui façonne les espaces et la façon dont ils nous façonnent en retour. Les moments de l’assemblage sont des moments de suspension où peut être éprouvé très concrètement à la fois le faire et l’action comme agir politique, et où peut être aperçu cet espacetempsmatière-en-devenir [spacetimemattering] que développe Barad et qui rebat les cartes de la matérialité/matérialisation. Ainsi, j’examine si et en quoi interroger les figures du tas, de la ‘struction’ et de la suspension, la co-émergence d’un faire qui fait et défait en faisant et la micro-politique des gestes éprouvés permet de penser le potentiel subversif de l’accueil.

Institution de la thèse

Directeur de thèse

Organisation de manifestations

- Atelier transversal franco-allemand | ACCUEIL, HOSPITALITÉ, ESPACE(S) POLITIQUES

25 octobre 2019 au Centre Marc Bloch Berlin. Comité d'organisation: Claire Mélot (ERRAPHIS UT2J / CMB), avec Sara Minelli (EHESS / CMB) et Iwona Janicka (Aarhus IAS / CMB). Partenaires: ERRAPHIS Université Toulouse Jean Jaurès/ Centre Marc Bloch Berlin

- Colloque Junior CIERA | Les rapports de pouvoir en littérature. Manifestations et mises en scène des formes de stigmatisation, de domination et de résistance dans l'espace littéraire

Journées d'étude les 6 - 7 et 25 mai 2021, en ligne

Comité d’organisation : Sarah Carlotta Hechler (FU Berlin/C), Claire Mélot (ERRAPHIS UT2J/CMB) et Claire Tomasella (EHESS/IRIS/CMB). Partenaires: CIERA, CMB, Collège doctoral franco-allemand « Construire les différences : structure – ordre social – communication », EHESS, Laboratoire TRANSMIS (UT2J), Friedrich Schlegel Graduiertenschule für literaturwissenschaftliche Studien (FUBerlin), ZEIT-Stiftung, Collective for the Study of Cultural Circulation.

Les moments de l’assemblage. Pour une autre phénoménologie de l’espace.

À partir de pratiques d’assemblage en architecture et en art, gestes et matérialités dessinent des champs d’usages et des figures d’interactions qui dérangent aujourd’hui par leur forme même la tradition de l’ordre et de l’Un (Nancy). Point de départ et point d’accès au multiple et à l’hétérogène, desfigures comme celle du tas diffractent ainsi les causes&conséquences de ce que construire et habiter, partager un espace peuvent signifier. Le pan aveugle des interactions avec l’espace qui infusent sur la production concrète de sens, au quotidien, reste ainsi à explorer : discontinuités plutôt que causalité, intra-actions et agentivité, gestes et matérialités permettent de penser l’espace non plus seulement comme substance étendue mais comme relation. La formule «les moments de l’assemblage », désigne ainsi une approche qui part de l’expérience (des pratiques d’assemblage) pour interroger des modes du conceptuel, tout en examinant ses propres termes, « moments » et « assemblages », comme des nodalités dynamiques appartenant à un lexique dont le sens est en train de se transformer. Ainsi ces travaux en cours entrecroisent des interrogations de et sur l’espace, des pratiques gestuelles et des interactions avec la matière, et les possibilités et limites de la conceptualisation comme outil à même de mobiliser une philosophie politique du « tout ensemble » (Nancy)

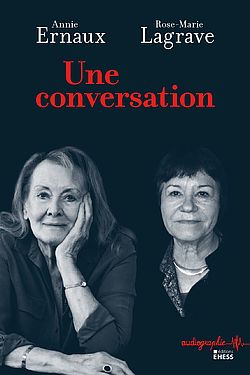

Une conversation : Annie Ernaux et Rose-Marie Lagrave

03 mars 2023Claire Tomasella , Claire Mélot , Sarah Carlotta Hechler , Annie Ernaux et Rose-Marie Lagrave

Collection: Audiographie

ISBN: ISBN 13

Édité par Sarah Carlotta, Claire Mélot, Claire Tomasella

Postface de Paul Pasquali

Avant de se rencontrer à un colloque de l'École normale supérieure, elles avaient mutuellement lu leurs écrits. Annie avait suivi avec intérêt les articles de Rose-Marie dans la revue fondée par Pierre Bourdieu, Actes de la recherche en sciences sociales, Rose-Marie attendu avec un grand empressement chaque roman d’Annie, portées par ce sentiment d’identification si rare entre deux domaines de la pensée longtemps considérés comme opposés. Et pourtant, que ce soit par la sociologie ou la littérature, les démarches des deux autrices se ressemblent: socioanalyse, « auto-sociobiographie » ou comment l’écriture de soi produit une connaissance du social. Dans ce dialogue intellectuel et intime, la romancière Annie Ernaux et la sociologue Rose-Marie Lagrave, issues de la même génération, se livrent à une réflexion sur leurs trajectoires sociales: elles évoquent autant leurs points communs – familles modestes, normandes, bercées par le catholicisme –, que la manière différente dont elles se conçoivent en tant que transfuges de classe. Elles partagent ici leurs parcours, leurs lectures (de Pierre Bourdieu à Virginia Woolf), leurs rapports au travail, à la reconnaissance et à la vieillesse, et donnent à penser l’amitié féministe et l’écriture comme voies vers l’émancipation.

Publications

« Pratiques d'assemblages. Texte, architecture, sculpture : la matière comme relation», revue Textimages, en ligne, (avril/mai 2024)

Jacques Dégeilh. Au bord du geste, Cahier d'artiste, revue Textimages, en ligne, (avril/mai 2024)

« Introduction » in Annie Ernaux et Rose-Marie Lagrave, Une conversation, éditions de l’EHESS, coll. « Audiographie », avec C. Tomasella et S. Hechler (2023)

« Les rapports de pouvoir en littérature / Machtverhältnisse in der Literatur », Dossier pour la rubrique Échos, Revue Trajectoires n°15, avec C. Tomasella et S. Hechler, en ligne (2022)

« Les rapports de pouvoir en littérature. Introduction », Trajectoires n°15 avec C. Tomasella et S. Hechler, en ligne (2022)

« Alain Damasio, – se tenir debout dans l’ouvert: La horde du contrevent / Les furtifs », in Diffrakting The Library, Diffrakt, Centre for theoretical periphery en ligne (2020)

Unda, (ré)-habiter le fleuve, avec collectif mit, Aman Iwan, Adhoc Architectes, VLAN Paysages, éditions Aman Iwan, Paris et en ligne (2019)

Le Mythe de l’homme derrière la technique, José Ortega y Gasset, traduction avec Mathias Rollot und Frederic Bourgeois, éditions Allia (2016)