BLOCH'NOTES NEWSLETTER | Special COVID-19 November 2020

Es ist bei Weitem noch nicht Zeit, Bilanz zu ziehen in diesem Sommer 2020. In dem Wissen, dass das Virus selbst keine Ferien macht, ist es dennoch ein Moment des Innehaltens, um auf das vergangene halbe Jahr zurückzublicken, das sich noch zu Anfang des Jahres sicherlich niemand in dieser Form ausgemalt hat. Auch am Centre Marc Bloch haben Covid-19 und der Lockdown zu einschneidenden Veränderungen geführt und zahlreiche Umstellungen und Anpassungen nach sich gezogen. Angesichts der aufkommenden Krise haben wir bereits am 13. März eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Centre zu schützen und soweit es geht von zuhause aus zu arbeiten. In den nächsten Wochen haben wir dann gelernt, unsere Aktivitäten im Kontext der aktuellen Gesundheitskrise neu zu organisieren. Als ein geistes- und sozialwissenschaftliches Forschungszentrum, das aktuelle Entwicklungen zeitnah perspektiviert, stellte sich für uns sofort auch die Frage nach den vielfältigen Auswirkungen der „Corona-Krise“ auf unsere Gesellschaften. Gerade in einer Zeit fortdauernder Ungewissheit sahen und sehen wir es als unsere Aufgabe an, einen Beitrag zur kritischen Betrachtung des außergewöhnlichen Moments zu leisten, den die Welt derzeit durchlebt. Jenseits rascher Reaktionen im Modus von Notfall und Dringlichkeit bedurfte und bedarf dies auch immer wieder Augenblicken des Nachdenkens, um über unsere konkreten Forschungspraktiken, unsere Themen und Methoden sowie deren Weiterentwicklung zu reflektieren.

Da Präsenzveranstaltungen, öffentliche zumal, nicht mehr möglich waren, haben wir eine auf eine breite Öffentlichkeit zielende Webseminarreihe organisiert, die unter dem Titel „Systemrelevant? Was die Krise mit unserer Gesellschaft macht. Deutsch-französische und europäische Perspektiven“ Forscherinnen und Forscher aus unterschiedlichen Disziplinen und Ländern zusammenbringt, um die Auswirkungen der Pandemie auf unsere Gesellschaften auf der Basis ihrer Forschungen zu diskutieren. Im zurückliegenden Semester haben auf diese Weise fünf kommentierte Vorträge stattgefunden (die auch noch nachträglich als Videos auf unserer Webseite angesehen werden können). Das Themenspektrum reichte von Demokratiefragen in Ostmitteleuropa (Balázs Trencsényi, kommentiert von Leyla Dakhli und Marc Lazar) über organisationssoziologische Aspekte des Gesundheitsmanagements in Frankreich (Henri Bergeron und Olivier Borraz, kommentiert von Jérémy Geeraert) oder der transnational vergleichenden Analyse der ersten dreißig Tage des Corona-Managements (Paul-André Rosental, kommentiert von Jürgen Kocka und Franziska Zumbaum-Fischer) bis hin zu ethnographischen (Frédéric Keck, kommentiert von Tanja Bogusz) sowie medizin- und emotionshistorischen Perspektiven (Bettina Hitzer, kommentiert von Emmanuel Delille) auf die von dem Virus ausgelöste weltweite Krise. Für das kommende Semester planen wir bereits weitere Vorträge, die den Blick etwa auf Fragen der globalen Wirtschaftspolitik, der Demokratie oder auch der Erinnerungskultur weiten sollen.

Neben diesen Seminarveranstaltungen haben wir eine eigene, auf unserer Homepage veröffentlichte Artikelserie begonnen, mit dem Titel „Gesellschaft im Krisenmodus: Geistes- und sozialwissenschaftliche Perspektiven auf Corona“. Seit Anfang April werden dort in loser Folge meist kurze Beiträge unserer Forscherinnen und Forscher publiziert, die sich aus der Sichtweise ihrer jeweiligen Disziplinen mit der Situation auseinandersetzen und nach den Auswirkungen der „Corona-Krise“ auf unsere Gesellschaften fragen.

Die ersten drei Beiträge suchen die gegenwärtige Krise aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu historisieren: Paul Franke, Martin Herrnstadt und Léa Renard zeigen in ihrem wissensgeschichtlichen Beitrag, dass die „Politik der Kurve“ mit ihren Grafiken und Statistiken ebenso wie Wissensproduktion als solche niemals neutral und kontextunabhängig sein kann. Mit der Epidemiologie betrachtet Emmanuel Delille eine Disziplin, die neben der Virologie eine zentrale Rolle im aktuellen Krisenmanagement spielt. Denis Thouard hat gleich zu Beginn der Krise La Peste von Albert Camus einer coronabedingten Relektüre unterzogen. Die drei folgenden Artikel betrachten Covid-19 aus sozial- und politikwissenschaftlicher Sicht: In einer transnationalen und vergleichenden Perspektive fragen Olivier Giraud und Nikola Tietze nach den Auswirkungen auf gesundheits- und sozialpolitische Solidaritäten in Europa und darüber hinaus. Während Andrea Kretschmann den Zusammenhang von worst-case-Szenarien und Grundrechtsfragen in den Blick nimmt, untersucht Jérémie Gauthier das Auftreten und die Praxis der Polizei in den „quartiers populaires“ während des „état d’urgence sanitaire“. Die beiden letzten Beiträge schließlich lenken den Blick auf die weiterhin zentralen Fragen von Ökologie, Klima und Ressourcen im Kontext der Krise. Judith Nora Hardt beleuchtet die Bezüge zwischen Covid-19 und der Klimadebatte. Sophie Lambroschini betrachtet das Zusammenwirken multipler Krisen um Sicherheit, Ressourcen und Corona im Kontext des Ukraine-Konflikts.

All diese Beiträge ergeben also ein vielfältiges, wenn auch selbstredend keinesfalls vollständiges Bild der sozial- und geisteswissenschaftlichen Sicht auf Covid-19, das wir in diesem Newsletter noch einmal abbilden möchten. Dabei haben wir die Texte größtenteils in ihrem ursprünglichen Zustand belassen und das Datum ihrer Erstveröffentlichung angegeben. Gerade weil sich die Gesundheitskrise dynamisch entwickelt und wir manche Aspekte vom heutigen Standpunkt aus vielleicht anders einschätzen, als wir es vor einigen Monaten getan haben und sicherlich auch in Zukunft tun werden, bietet die Zusammenschau, so hoffen wir, eine interessante Momentaufnahme und erlaubt es auch, unsere eigenen wissenschaftlichen Beobachtungen fortlaufend zu aktualisieren und zu perspektivieren. Unser „Newsletter Extra“ zu Covid-19 versteht sich also zugleich als Zwischenbilanz und Zeitdokument, das hoffentlich in der Rückschau zum kritischen Nachdenken anregt. Allen Autorinnen und Autoren, die sich an diesem Unternehmen beteiligt haben, danken wir sehr herzlich, ebenso wie dem Redaktionsteam dieses Hefts um Lucie David, Sara Iglesias, Chloé Risbourque und Sébastien Vannier.

Mit herzlichen Grüßen aus dem Centre und den besten Wünschen für eine hoffentlich gesunde rentrée wünschen wir eine anregende Lektüre.

Katia Genel, Silke Mende und Jakob Vogel

Berlin, im Sommer 2020

En cet été 2020, il est encore trop tôt pour faire le bilan. Nous savons bien que le virus lui-même ne prend pas de vacances, mais ce moment de pause permet cependant de reconsidérer ce dernier semestre que personne n’aurait sans doute pu imaginer sous cette forme en début d’année. La Covid-19 et le confinement ont amené des changements importants qui ont affecté aussi le Centre Marc Bloch et provoqué dans notre institution de nombreuses restructurations et adaptations. En raison de la crise qui débutait, nous avons dès le 13 mars mis en place une série de mesures pour protéger les employé.e.s du Centre et commencé à travailler, dans la limite du possible, à domicile. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons appris à réorganiser nos activités dans ce nouveau contexte de crise sanitaire. En tant que centre de recherche en sciences sociales et humaines qui vise à analyser les événements actuels selon différentes perspectives, s’est évidemment posé à nous la question des nombreuses conséquences de cette crise du coronavirus sur nos sociétés. Nous considérions, et considérons toujours, en particulier en cette période d’incertitude persistante, comme notre devoir d’apporter notre contribution à l’observation critique de ce moment exceptionnel que le monde entier traverse actuellement. Au-delà des réactions à chaud, dans l’urgence, cette situation nécessitait et nécessite encore un temps de réflexion afin d’interroger nos pratiques concrètes de recherche, nos thèmes et nos méthodes.

Puisque les manifestations scientifiques publiques n’étaient plus possibles dans les locaux du CMB, nous avons organisé une série de séminaires en ligne à destination du grand public, que nous avons intitulée « Essentiel à la société ? Les effets sociaux de la crise. Perspectives franco-allemandes et européennes. » Ce cycle réunissait des chercheuses et chercheurs de différentes disciplines et de différents pays pour discuter des effets de la pandémie sur nos sociétés sur la base de leurs propres recherches. Au cours du dernier semestre, le CMB a pu ainsi organiser cinq conférences dans le cadre de ce cycle, dont les vidéos sont disponibles sur notre site Internet. La palette des sujets abordés allait des questions de démocratie en Europe centrale et orientale (Balázs Trencsényi, commenté par Leyla Dakhli et Marc Lazar), à une approche de sociologie des organisations de la gestion sanitaire en France (Henri Bergeron et Olivier Borraz, commentés par Jérémy Geeraert) ou une perspective transnationale comparative de la gestion des 30 premiers jours du coronavirus (Paul-André Rosental, commenté par Jürgen Kocka et Franziska Zumbaum-Fischer). Mais également une approche de cette crise mondiale provoquée par le virus par l’ethnographie (Frédéric Keck, commenté par Tanja Bogusz) et par l’histoire de la médecine et des émotions (Bettina Hitzer, commentée par Emmanuel Delille). Pour le semestre prochain, nous avons déjà prévu d’autres conférences dans ce même cadre qui porteront sur les aspects de politique économique, de démocratie mais aussi de culture de la mémoire.

Au-delà de ce cycle de séminaires, nous avons publié également sur notre site Internet une série d’articles intitulée « La société en temps de crise : perspectives de sciences humaines et sociales sur le Corona ». Depuis début avril, nos chercheuses et nos chercheurs ont publié, des articles qui offrent souvent de manière courte et informelle, une première analyse de la situation du point de vue de leurs disciplines et interrogent les conséquences de la crise du coronavirus sur nos sociétés.

Les trois premières contributions ont pour objectif d’historiciser la crise actuelle : dans leur article « Politik der Kurve », Paul Franke, Martin Herrnstadt et Léa Renard montrent, sous l’angle de l’histoire des sciences, que les graphiques, statistiques et la production du savoir ne peuvent en soi jamais être neutres et détachés de leur contexte. Emmanuel Delille se penche ensuite sur l’épidémiologie, une discipline qui, à côté de la virologie, joue un rôle central dans la gestion de crise actuelle. Denis Thouard a commenté, dès le début de la crise, sa relecture de La Peste d’Albert Camus. Les trois articles suivants s‘intéressent à la crise de la Covid-19 sous l’angle des sciences politiques et sociales. Dans une perspective transnationale et comparative, Olivier Giraud et Nikola Tietze posent la question des conséquences sur les solidarités sanitaires et sociales en Europe et dans le monde. Andrea Kretschmann s’intéresse aux liens entre les worst-case scénarios et les questions des droits fondamentaux. Jérémie Gauthier étudie la présence et les pratiques de la police dans les quartiers populaires pendant l’état d’urgence sanitaire. Les deux derniers articles de ce chapitre sont consacrés aux questions centrales de l’écologie, du climat et des ressources dans le contexte de la crise. Judith Nora Hardt met en avant les liens entre les débats soulevés par la Covid-19 et ceux liés au changement climatique. Sophie Lambroschini observe les interactions entre les multiples crises de la sécurité, des ressources et du coronavirus dans le contexte du conflit ukrainien.

Toutes ces contributions permettent de mettre en avant une première esquisse très diversifiée, et évidemment pas encore une image complète, de la perspective des sciences humaines et sociales sur la Covid-19 telle que nous essayons de la présenter dans cette Newsletter. Nous avons laissé les textes en grande partie dans leur version originale et indiqué la date de la première publication. Cette crise sanitaire évolue de façon très dynamique, de telle sorte que nous pourrions aujourd’hui évaluer certains aspects bien différemment de ce que nous avons proposé il y a quelques mois, et ce sera certainement encore le cas concernant les évolutions futures. C’est pour cela que ce recueil propose, nous l’espérons, un instantané intéressant et permet d’actualiser en permanence et de mettre en perspective nos propres observations scientifiques. La Newsletter que nous consacrons à la Covid-19 est donc à considérer comme un bilan provisoire et un document d’époque qui permettra à l’avenir une réflexion critique. Nous remercions chaleureusement toutes les chercheuses et tous les chercheurs qui ont participé à cet ouvrage, ainsi que l’équipe de rédaction de cette Newsletter, Lucie David, Sara Iglesias, Chloé Risbourque et Sébastien Vannier.

Très bonne lecture et tous nos vœux de santé pour cette rentrée de la part du Centre Marc Bloch.

Katia Genel, Silke Mende und Jakob Vogel

Berlin, été 2020

Politik der Kurve: Wissenshistorische Perspektiven auf Produktion und Kommunikation statistischer Evidenz.

Eine erste Version des Beitrags wurde am 04.06.2020 im Seminar des Forschungsschwerpunkts „Dynamiken und Erfahrungen der Globalisierung“ vorgestellt. Die Autori*innen bedanken sich bei den Teilnehmenden für wertvolle Kommentare.

Léa Renard

Léa Renard ist Soziologin und forscht zu statistischen Kategorisierungen von Migration und Arbeit aus historisch-soziologischer Perspektive. Sie ist seit 2014 am Centre Marc Bloch assoziiert, wo sie den Schwerpunkt „Dynamiken und Erfahrungen der Globalisierung“ ko-organisiert. Seit Januar 2020 ist sie Post-Doktorandin im DFG-Projekt „Der globale Wandel der Kategorie ‚Zwangsarbeit‘. Klassifizierung und Vergleich der Deutungsmodelle der Arbeitswelt in der International Labour Organization (ILO), 1919-2017“ (Lateinamerika-Institut, Freie Universität Berlin & Universität Potsdam). Von ihr erschien zuletzt u.a.: „La statistique internationale comme instrument de globalisation ?“ (mit Th. Wobbe, Revue française de sociologie, 2019, 60, 4); Categories in Context. Gender and Work in France and Germany, 1900-Present (Hg. I. Berrebi-Hoffmann, O. Giraud, L. Renard und Th. Wobbe, 2019, Berghahn Books).

Martin Herrnstadt

Martin Herrnstadt ist Wissenschaftshistoriker und forscht zur Geschichte der europäischen Geistes- und Sozialwissenschaften von der Frühen Neuzeit bis in die Moderne mit einem Schwerpunkt auf der Wissensgeschichte der öffentlichen Wohlfahrt. Er ist Postdoc-Fellow am Leibniz-Institut für Europäische Geschichte in Mainz und seit 2019 assoziierter Forscher am Centre Marc Bloch. Seine Monographie Menschenbeobachtung und Selbstverwaltung. Joseph-Marie de Gérando und das nachrevolutionäre Selbst 1799-1813 erscheint Ende 2020 in der Reihe Historische Wissensforschung (Mohr Siebeck).

Paul Franke

Paul Franke ist Historiker und forscht zur Kultur- und Wirtschaftsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Er ist seit 2019 Postdoc-Forscher am Centre Marc Bloch und Teil des Forschungsschwerpunktes „Dynamiken und Erfahrungen der Globalisierung“. Sein Forschungsschwerpunkt ist neben der Konsum- und Stadtgeschichte die Geschichte krimineller und informeller Ökonomien in der Moderne. Sein Beitrag “Gambling in the Kitchen – Monte Carlo from the nineteenth to the mid-twentieth century” im The Casino Games and Classic Card Games Reader, Vol. I der Reihe Play Beyond the Computer (hg. von Marc Johnson , 2021, Bloomsbury) befindet sich im Druck.

I - Vom Slogan zum Begriff: oder von der Biomacht zur Frage staatlicher Evidenzproduktion

Die Rede von Biomacht, Biopolitik und Ausnahmezustand ist in aller Munde. Seien es die Slogans, mit denen in deutschen Innenstädten die Abschaffung der „Corona-Diktatur“ und „Zwangsimpfungskampagnen“ gefordert wird, oder die dystopischen Visionen einiger Publizisten aus diversen Lagern, die das Aufkommen der „immunitären Gesellschaft“ heraufbeschwören, die die Menschen mithilfe einer „pharmapornographische“ Unterwerfungsmaschinerie in ihre „häuslichen Telegefängnisse“ einsperrt.[1]

Im Brennpunkt dieser Auseinandersetzungen um die Legitimität staatlicher Zwangsgewalt stehen vor allem Statistiken und verschiedene Formen statistischer Evidenzproduktion, von #flattenthecurve bis zu R-oder k-Werten. Dieser Kampf um Evidenz oder Zweifelhaftigkeit dessen, was statistische Daten zum Ausdruck bringen, seien es nun Fallzahlen, Mortalität oder Infektiösität des Virus, ist indes exemplarisch für einen Grundsatzkonflikt, der liberale Gesellschaftsformationen spätestens seit dem 19. Jahrhundert durchzieht.[2] Während für die liberale Wirtschaftsordnung die freie Selbstbestimmung und die Autonomie des Individuums als höchstes Gut postuliert wird, tritt zu Zeiten von Epidemien und Pandemien die Tatsache der physiologischen Fremdbestimmung und der Notwendigkeit zentraler Steuerung der Einzelnen nicht als Individuen, sondern als potenzielle Population von Überträgern in den Blick. Die Kritik, die derzeit mit dem Slogan der Biomacht kolportiert wird, ist daher nicht nur nichts Neues, sondern sollte als Symptom einer Spannung verstanden werden, die industrialisierte Demokratien von Beginn an inhärent ist. Zum anderen ist der Verweis auf Biomacht, wie sich mit Philipp Sarasin[3] sagen lässt, zu unspezifisch. Anstatt von allmächtiger und amorpher Biomacht zu sprechen, ist es vielversprechender, sich die Funktionen und Grenzen dieses überindividuellen Zwangsapparates Staat, sein Verhältnis zur Wissenschaft, sowie die Techniken und Medien der Evidenzproduktion und Evidenzkommunikation im Detail anzusehen und ihre Rolle im Prozess staatsbürgerlicher Subjektivierung zu diskutieren. Die Staatstheorie von Thomas Hobbes erlaubt es, begriffliche Überlegungen zur Rolle wissenschaftlicher Evidenzproduktion für die Konstruktion moderner Staatlichkeit anzustellen. Von hier aus wenden wir uns der Geschichte der Kurve als Technik zur Herstellung statistischer Evidenz in Epidemiologie und Wirtschaftsprognostik zu. Sie ermöglicht, abschließend einen Blick auf die Herausforderungen gegenwärtiger Wissenschaftskommunikation und Evidenzproduktion zu werfen.

Hobbes und die Gemachtheit von Repräsentation als Bedingung ihrer Intelligibilität

Lange vor den Debatten über Bevölkerungspolitik im 19. Jahrhundert ist die Geschichte politischer Souveränität mit der Sorge des Staates um das Leben seiner Subjekte verknüpft.[4] Im Leviathan geht Hobbes bekanntlich von der radikalen körperlichen und geistigen Gleichheit aller Menschen aus. Der Schwächste ist stark genug, den Stärksten zu töten,[5] schreibt Hobbes und es sind die geteilte Einsicht in die eigene Schwäche und die rationale Angst vor dem gewaltsamen Tod, die das Interesse zur Übertragung individuellen Souveränität an ein überindividuellen und artifiziellen Souverän liefert. Der springende Punkt der Hobbes‘schen Staatstheorie besteht nun darin, dass die Unterordnung der Subjekte Ergebnis eines intellektuellen wie auch affektiven Kalküls ist. Aus der Einsicht in ihre rationalen und affektiven Gründe heraus übertragen die Subjekte ihre Souveränität, behalten sich aber das Recht vor, dem Souverän seine Autorität auch wieder zu entziehen. Damit dieses Recht in Anspruch genommen werden kann, muss der Einzelne – so schreibt Hobbes – allerdings die Möglichkeit besitzen, Handlungen und Diskurse des Souveräns auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen. Hobbes' zentraler Begriff, um dieses neue Verhältnis zwischen dem Subjekt und dem Souverän zu bezeichnen, ist Repräsentation.

Dieses neue Verhältnis wirft zwei grundlegende Fragen auf: Wie sollte ein Staat Repräsentation produzieren, bzw. was ist der richtige Umgang mit der Evidenz der Wörter, Zeichen und Zahlen seitens des Souveräns; die zweite und komplementäre Frage ist: Wie lassen sich Zeichen lesen, bzw. welche Fähigkeiten müssen die Subjekte besitzen, um politische und wissenschaftliche Zeichen verstehen und im Verhältnis zu ihren Interessen und rationalen Ängsten interpretieren zu können?

Hobbes unterscheidet grundsätzlich zwei Formen der Repräsentation. Eine, die er aus der Geschichte der antiken Philosophie und des Christentums herleitet sieht und als Dämonologie bezeichnet, und eine andere, die er mit seinem Buch zu begründen sucht und die als Epistemologie bezeichnet werden kann. Diese zwei Perspektiven auf Wissensproduktion und Wahrheit sind bei Hobbes mit zwei grundlegend verschiedenen Formen weltlicher Herrschaft verbunden: dem Königreich der Dunkelheit und der Herrschaft des Gemeinwohls, bzw. Common-Wealth. Dem Königreich der Dunkelheit entspricht dabei eine Vorstellung von Repräsentation, die auf Täuschung und Selbst-Täuschung beruht, insofern sie den Glauben erzeugt, die Wörter der Sprache, die Zahlen und die geometrischen Formen seien Abbilder einer außerhalb des menschlichen Verstandes liegenden absoluten Wahrheit der Natur. Menschengemachte Begriffe, Bilder und Phänomene erhalten eine von den Menschen unabhängige Existenz und Autorität. Die Regierenden dieser Schattenwelt machten, so Hobbes, mit Hilfe einer Affektlehre – der Dämonologie[6] – von den so hergestellten Idolen systematischen Gebrauch. Was Hobbes dem dämonologischen Verständnis von Wahrheit gegenüberstellt, ist die Vorstellung von wissenschaftlicher Wahrheit als menschengemachter Konstruktion. Wissenschaft und Wahrheit kann es für Hobbes nur von den Dingen geben, die wir selbst hervorgebracht haben, daher sind für ihn auch Mathematik und Politik die einzigen beiden Wissenschaften, die strenge Beweise hervorbringen können. Das Umschlagen vom Zeichen zum Fetisch, von Epistemologie zu Dämonologie, verhindert eine Praxis der Repräsentation, die stets ihre Gemachtheit sowohl als Konstrukt menschlicher Einbildungskraft (Imagination) als auch als materielles Objekt mit ausstellt. Evidenz zu erzeugen, kann dann für Hobbes nicht heißen, Repräsentationen zu produzieren, die wie Götzen verehrt werden. Im Gegenteil, die Evidenz einer Repräsentation setzt das Offenlegen ihres arbiträren Charakters voraus, um dadurch die Lesbarkeit des Staates durch seine Subjekte wie auch deren rationale Unterwerfung unter das Gemeinwohl zu ermöglichen. Hobbes' Verständnis wahrhafter Repräsentation ist für uns von Interesse, weil sie dem Alltagsverständnis unserer medialen Debatten so fundamental widerspricht. Wird in unserer medialen Kultur jede Gelegenheit genutzt, um den Wahrheitsgehalt wissenschaftlicher Tatsachen durch den Aufweis ihres konstruierten oder konventionellen Charakters zu schwächen, so erlaubt es das Beispiel von Hobbes, eine Wissenskultur zu denken, in der Wissensansprüchen solide sind, insofern sie als Konstrukte erscheinen und bestimmten Konventionen folgen.[7] Anders gesagt, Evidenz ist für Hobbes nicht mehr, aber auch nicht weniger als die Funktion einer Übereinkunft. Eines der wirkmächtigsten Medien staatlicher Souveränität zur Herstellung dieser Übereinkunft ist die Zahl.

Von den Sterbetafeln zur epidemiologischen Überwachung (1600-1900)

Zahlen kann man in Anlehnung an Bettina Heintz als Kommunikationsmedien verstehen.[8] Im Laufe der Institutionalisierung und Professionalisierung der Wissenschaften in der Frühen Neuzeit mussten lokale, qualitative Beobachtungen transparent darstellbar und intersubjektiv kommunizierbar werden, um Distanzen zu überbrücken und so Erkenntnisse mit Korrespondenten austauschen zu können. Für diese Art von wissenschaftlichem Austausch eignen sich Zahlen als Konventionen und Grafiken als Darstellungen. Die Einhaltung von Standards in der Produktion wissenschaftlicher Erkenntnisse gewährt somit ihre Kommunikation. Eine lokal entstandene Beobachtung wird im Medium der Zahl transportiert und kommuniziert – und damit objektiviert. Im Folgenden zeigen wir am Beispiel der Entstehung der Vitalstatistik und der Epidemiologie, wie die Konstruktion von Evidenz, gestützt auf Zahlen und Grafiken, funktionieren kann.

Mit Biopolitik meinte Foucault den „Eintritt des Lebens in die Geschichte“.[9] Damit beschreibt er einen Paradigmenwechsel in der Wissensgeschichte: Reine Listen von Toten und Lebenden gab es in Europa schon sehr lange (spätestens ab dem 16. Jahrhundert systematisch mit den Kirchenbüchern). Erst zwischen 1750 und 1800 wurde damit begonnen, Leben und Tod und damit auch die Bevölkerung als dynamische Größen zu verstehen, deren Entwicklung, Fortschritt, Bewegung mit neuen Regierungstechnologien wie der Statistik dargestellt wurde. Diese Entwicklungen lassen sich an der Entstehung der Vitalstatistik und der Epidemiologie in Großbritannien zwischen 1600 und 1900 nachzeichnen. Das Ziel dieser neuen Wissenschaften war die „Domestizierung des Todes“, indem dem Tod als Ereignis eine „messbare Wahrscheinlichkeit“ zugeschrieben wurde.[10] In Großbritannien ist das Aufkommen und die Systematisierung der Sterbetafeln in der Frühen Neuzeit eng mit den Pest-Ausbrüchen verbunden: In vielen Beerdigungslisten um 1600 wurden Todesfälle, die der Pest zugeschrieben wurden, separat gezählt.[11] Dabei ging es nicht darum, nach allgemeinen Mustern und Bedingungen zu suchen, sondern vor allem darum, ein Verzeichnis der Epidemie aufzustellen, um die betroffenen Städte bzw. Bezirke meiden zu könnnen.

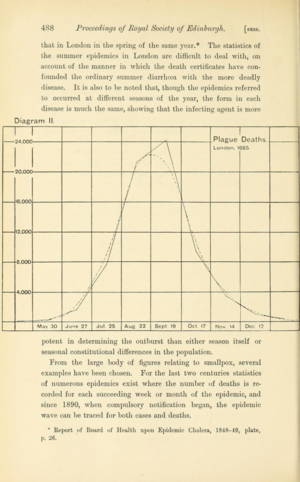

Die Vitalstatistik des 19. Jahrhunderts unterscheidet sich von den ersten Sterbetafeln in mindestens zwei Hinsichten: Erstens werden Statistiken nun auch für ein breiteres Publikum zugänglich und veröffentlicht, sie gelten nicht mehr als Staatsgeheimnis[12]; zweitens werden mathematische Modelle und Verfahren für die Berechnung von Wahrscheinlichkeit erprobt und entwickelt.[13] Mitte des 19. Jahrhunderts – noch bevor Louis Pasteur und Robert Koch die genauen Ursachen für Erkrankungen und Epidemien entdeckten – konnte der britische Mediziner und Statistiker William Farr (General Register Office) Regelmäßigkeiten hinter der Ausbreitung von Epidemien und schließlich ein Gesetz identifizieren, indem er die Zahlen vergangener Epidemien in verschiedenen Städten verglich und mit dem mathematischen Modell der Normalverteilung in einen Zusammenhang brachte. Dies wurde in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts von John Brownlee (UK Medical Research Committee) bildlich dargestellt.[14] Hiermit materialisiert sich die Epidemie in Form der Kurve und wurde als eigenständige Größe sichtbar. Die Kurve stellt den Verlauf einer Epidemie dar, der zeitlich begrenzt ist. Somit verschwindet die Epidemie zwar nicht, aber sie wird in ihrer Wahrscheinlichkeit zumindest greifbar, erfahrbar und schließlich vorhersehbar: „Die Strategie #flattenthecurve bedeutet, mit dem Erreger zwar zu rechnen, zu wissen, dass er nicht auszurotten ist, seine Verteilung über die Zeit aber so zu ‚strecken‘, dass das Gesundheitssystem mit ihm umgehen kann.“[15] Mithilfe von Grafiken werden politische Entscheidungen, die durch bestimmte Handlungsanweisungen von den Individuen realisiert werden müssen, legitimiert und kommuniziert.[16]

II

Wirtschaftsprognosen: Die Zukunft und ihre optische Produktion

Diese Geschichte der statistischen Erfassung von Epidemien zeigt, wie sie von einem unfassbaren zu einem scheinbar kalkulierbaren Ereignis wurde. Die Kurve, die sich weiterzeichnen lässt, macht sie messbar und suggeriert damit auch eine Beherrschbarkeit.

Im 20. Jahrhundert gab es ein weiteres Feld, in dem Prognosen, Voraussicht und Messbarkeit an Bedeutung gewann: die Wirtschaft. Auch in der Corona-Pandemie wurde im Verlauf der Wochen und Monate das ökonomische Wachstum (oder der Mangel daran) zu einer der weitreichenden Konsequenzen. Negative Prognosen für die nächsten Jahre und das Bangen um baldiges Wachstum lenken die Blicke vom R-Wert und der Kurve der Neuinfektionen auf die Zahlen, die die Politik schon weitaus länger prägen: Wachstum und Neuverschuldung. Dabei ist auch die Geschichte der Wirtschaftsprognose vom Ringen um Evidenz, von der Erfahrung des Scheiterns und der Konkurrenz von Modellen und Methoden gekennzeichnet.

Seit Ende des 19. Jahrhunderts, als Aktien an Bedeutung gewannen, wuchs auch die Bedeutung der Vorhersage für die Wirtschaft im Allgemeinen. Interessant ist dabei, dass die Modelle oft Metaphern, Veranschaulichungen und Grafiken aus der Meteorologie nutzten. Es wurde „gemessen“, Werte auf „Barometern“ verzeichnet, wirtschaftliche Daten als „Temperaturen“ und „Druck“ dargestellt.[17] Es zeigt sich, dass die Produktion wirtschaftlicher Daten den Bezug auf die mechanische Methode der Wettervorhersage brauchte, um Evidenz beanspruchen zu können. Ähnlich wie in der Seuchen- und Gesundheitspolitik waren es Krisen, die zu einem Ausbau der Prognose und Erfassung führten. Die Wirtschaftskrise 1907 führte in den USA zu einem rasanten Ausbau der Wirtschaftsprognose, ihrer Institutionen und Methoden.[18]

Vor allem das „Harvard Barometer“ von 1919 genoss hohes Vertrauen und Interesse der Zeitgenossen. Das lag nicht zuletzt an der Methode, mit der Warren M. Persons und die Harvard Gruppe ihre Graphen und Kurven erstellten. Sie beanspruchten „mechnical objectivity“.[19] Sie verzichtet auf qualifizierende Adjektive, die andere Barometer nutzten, in denen die Ökonomie „depressed“ oder „feverish“ war. Diese Visualisierung zeigte Anstieg und Abfall von Graphen, die in Beziehung standen, keine Schlüsselwörter, die eine Agenda der Ersteller vermuten ließen. Persons und seine Mitarbeiter gliederten die wirtschaftlichen Aktivitäten in drei Kurven: Aktivitäten an der Börse A, B für die Warenmarktlage und C für die Situation am Geldmarkt. Anschließend wurde beobachtet, dass die drei Kurven zeitversetzt, aber in der gleichen Reihenfolge ihre Höhepunkte hatten. Die Harvard Gruppe nutzte zur Erstellung der Graphen und zur Berechnung ihrer Korrelation ein striktes Protokoll, dass den Einfluss der Ersteller minimieren sollte und so den scheinbar mechanischen Charakter noch verstärkte. Der zyklische Verlauf der Kurven und ihre Beziehung untereinander schien die Wirtschaft prognostizierbar zu machen. Als Instrument der Konjunkturprognose wurde dieses Modell enorm einflussreich, auch international. In Südamerika, Australien und Europa entstanden Institute, die sich den mechanisch-technischen Ansatz des Harvard Barometers zum Vorbild nahmen.[20] Die Methoden veränderten sich im Laufe der 1920er-Jahre noch einmal, doch die Popularität des Modells und der Methode endete abrupt mit 1929, als eine Boom-Periode vorhergesagt wurde. In Wirklichkeit manifestierte sich in diesem Jahr die (bislang) größte Wirtschaftskrise der Moderne.[21]

Die Geschichte des Harvard-Barometers und der Wirtschaftsprognose ist trotz dieses spektakulären Scheiterns keine bloße Fußnote der Geschichte, sondern offenbart für die aktuelle Situation interessante Perspektiven: etwa wie Evidenz optisch und durch Methoden hergestellt werden konnte, aber auch wie ein Modell zu einer globalen Vernetzung und Akzeptanz einer statistischen Messmethode avancieren konnte. Beides lohnt sich im Auge zu behalten, wenn der Blick auf die Kurven der Corona-Pandemie gerichtet wird.

Evidenzkrise?

Hobbes‘ Forderung nach einer auf dem Konstruktcharakter von Evidenz und Einsicht aufgebauten Politik ist unsere Lebensrealität geworden. Die Rolle, welche die Evidenz der Statistik, der Zahlen und Grafiken für das Vertrauen spielen, das wir Politikern, Virologen, oder Ökonomen entgegenbringen, kann dabei schwer überschätzt werden. Statistik ist Medium der Standardisierung und Kommunikation innerhalb der Wissenschaft, da sie Vergleichbarkeit zwischen diskreten wissenschaftlichen Beobachtungen herstellt und eine gemeinsame Sprache begründet. Sie ist zudem, wie die Geschichte der Kurve im 19. Jahrhundert und das Beispiel John Brownlees zeigt, ein wissenschaftliches Beobachtungsinstrument eigenen Rechts, das die grafische Rekonstruktion von Verlaufsformen ermöglicht und Zukunftserwartungen definiert. Neben der Epidemiologie ist die Kurve zur selben Zeit ein Instrument ökonomischer Prognostik, ein Konsumprodukt, das zugleich auch Instrument zur Steuerung individuellen Verhaltens ist. Am Beispiel der Kurve als einer bestimmten Form statistischer Evidenzproduktion werden die Ausdifferenzierung und Ausbreitung zahlengestützter Evidenzpraktiken und ihre diversen epistemischen und ästhetischen Formen sehr gut greifbar.

Was sich demgegenüber nicht im selben Maße realisiert hat, wie es sich Hobbes möglicherweise erhoffte, ist die subjektiv-intelligible Seite dieser Evidenzproduktion. Stand bei Hobbes noch der Kampf zwischen Epistemologie und Dämonologie als Kampf zwischen Licht und Dunkelheit im Vordergrund, so hat die ubiquitäre Rede von der Wissensgesellschaft ihrerseits womöglich eine neue Form der Dunkelheit mit sich gebracht. Die Herausbildung eines Urteils der Staatssubjekte über die Auswirkungen einer Pandemie, seien sie medizinisch oder wirtschaftlich, vollzieht sich heutzutage im Angesicht einer Vielzahl miteinander konkurrierender Formen der Evidenzproduktion. Die schiere Verfügbarkeit von Wissen bringt als ihre Kehrseite eine Form des Unwissens mit sich, die von Studien zur Post-Faktizität als „epistemische Erschöpfung“ bezeichnet wird.[22] Diese Erschöpfung ist das Ergebnis eines steten Angriffs auf die Institutionen, die es zur Aufgabe haben, Wissen und Evidenz her- und zur Diskussion zu stellen. Das Ziel dieser Angriffe ist dabei nicht, Prozesse der Wissens- oder Evidenzproduktion zugänglicher zu gestalten, sondern das kognitive und kritische Vermögen der Subjekte abzulenken und zu schwächen. Das Resultat einer solchen Unwissenskultur hat Hannah Arendt einst als eigentümliche Mischung aus „Zynismus“ und „Leichtgläubigkeit“ bezeichnet: eine unheilvolle Haltung, der gleichzeitig alles möglich und nichts wahr erscheint.[23]

Wenn in den aktuellen Debatten oft das „Versagen“, die „Manipulation“ oder der „Evidenz-Betrug“ der Wissenschaft in der sogenannten Gesundheitskrise kolportiert wird, sind die Beweise dafür meist gegensätzliche Stimmen und Statements von Epidemiologen, Virologen, Immunologen etc. Jüngst war dies z.B. an den medialen Angriffen auf die Forschung des Virologen Christian Drosten zu beobachten. Was sich hinter solchen Attacken und dem mit ihnen gestifteten epistemischen Chaos verbirgt, ist eine Vorstellung von Wissenschaft als absoluter Wahrheitsproduzentin, die wenig mit tatsächlichen Praktiken wissenschaftlicher Evidenzproduktion zu tun hat. Die aktuelle Aufgabe besteht daher nicht darin, das Robert Koch-Institut mit einem veralteten und eigentlich von jeher problematischen Bild starker Wissenschaft als privilegierter und unanfechtbarer Wissensproduzentin zu verteidigen. Vielmehr geht es darum, den aktuellen Moment als Chance zu begreifen, ein realistischeres Bild wissenschaftlicher Wahrheitsproduktion zu präsentieren. Wie lässt sich der Prozess der Ausdifferenzierung von Evidenzpraktiken mit einer Wissenshaltung verbinden, die sich „auf die Vorläufigkeit von Evidenz“[24] und die „Schwäche von Wissen“[25] einzustellen lernt? Wie kann der konstruierte und konventionelle Charakter unseres wissenschaftlichen Weltverständnisses zur Ressource und nicht zum Hindernis seiner gesellschaftlichen und politischen Legitimität werden? Und auf welche Weise lässt sich solch ein differenziertes Verständnis von Wissenschaft mit Formen der Ermächtigung von selbstbestimmtem Handeln verbinden, die für demokratische Wissenskulturen grundlegend sind? Um diese und andere Fragen überzeugend zu beantworten, braucht es Formen von Wissenschaftskommunikation in der Öffentlichkeit, die Komplexität und Vorläufigkeit nicht als Quelle von Unsicherheit, sondern als Grundprinzipien solider wissenschaftlicher Wahrheitsproduktion erkennen. Am Ende des Tages ist dies aber eine Frage der Politik und der politischen Partizipation und nicht der Wissenschaft.

Fußnoten

[1] Vgl. Pepe Escobar, Nach Corona die Sintflut: Wenn der globale Lockdown vorbei ist, werden die Angriffe auf Mensch und Natur erst richtig beginnen, in: Rubikon, 23. Mai 2020; Paul B. Preciado, Vom Virus lernen 7.4.2020; Christoph Hubatschke, Foucault II: Der Virus und die Biopolitik/-macht, 18. März. 2020; Hermann Ploppa, Neofeudale Experimente, in: Demokratischer Widerstand Nr 5, 16. Mai 2020, S. 4; Hans Springstein, Der Evidenz-Betrug, in: Rubikon, 27. Mai 2020.

[2] Aisenberg, Andrew R. (1999), Contagion. Disease, government and the „social question“ in nineteenth century France. Stanford, Calif.: Stanford University Press; Wagner, Peter (1998): Certainty and Order, Liberty and Contigency. The Birth of Social Science as Empirical Political Philosophy. In: Johan Heilbron, Lars Magnusson und Björn Wittrock (Hg.): The Rise of the Social Sciences and the Formation of Modernity. Conceptual Change in Context, 1750-1850. Berlin: Springer Netherland, S. 241-263.

[3] Sarasin, Philipp, Mit Foucault die Pandemie verstehen? Geschichte der Gegenwart, 25. März 2020. URL: https://geschichtedergegenwart.ch/mit-foucault-die-pandemie-verstehen/

[4] Martel, James A. (2007), Subverting the Leviathan. Reading Thomas Hobbes as a radical democrat. New York: Columbia UP, S.139.

[5] Hobbes, Thomas (1996 [1651]): Leviathan. Oxford: Oxford UP, S. 82.

[6] Ebd., Ch. XLV, S. 424ff.

[7] Vgl. für dieses Argument auch: Shapin, Steven und Schaffer, Simon (1984), Leviathan and the air pump. Hobbes, Boyle, and the experimental life. Princeton: Princeton UP: S. 146-154.

[8] Heintz, Bettina (2007), Zahlen, Wissen, Objektivität: Wissenschaftssoziologische Perspektiven, in Andrea Mennicken und Hendrik Vollmer (Hg.), Zahlenwerk, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften: S. 65–85.

[9] Sarasin, Philipp, Mit Foucault die Pandemie verstehen?, op. cit.

[10] Rohrbasser, Jean-Marc (2009), John Graunt et les bulletins de Londres : une statistique de la mortalité au XVIIe siècle, in: Dix-septième siècle 243(2), S. 345.

[11] Ebd., S. 346.

[12] I. Hacking spricht in diesem Zusammenhang von einer „avalanche of printed numbers“. Vgl. Hacking, Ian (1982), Biopower and the avalanche of printed numbers, in: Humanities in Society 5, S. 279-295.

[13] Hacking, Ian, (1990), The Taming of Chance, Cambridge/New York: Cambridge Univ. Press.

[14] Fine, Paul E. M. (1979), John Brownlee and the Measurement of Infectiousness: An Historical Study in Epidemic Theory, Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General) 142(3), S. 347-362.

[15] Sarasin, Philipp, Mit Foucault die Pandemie verstehen?, op. cit.

[16] Vgl. Didier, Emmanuel, Politique du nombre de morts, in: Analyse Opinion Critique, 16. April 2020.

[17] Pietruska, Jamie (2018), Looking Forward. Prediction and Uncertainty in Modern America, Chicago/London: The University of Chicago Press.

[18] Fritsche, Ulrich, Köster, Roman und Lenel, Laetitia (2020), Futures Past. Economic Forecasting in the 20th and 21st Century, Peter Lang.

[19] Lenel, Laetitia (2018), Mapping the Future. Business Forecasting and the Dynamics of Capitalism in the Interwar Period, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 59 (2), S. 377-413. Daston, Lorraine und Galison, Peter (1992) The Image of Objectivity. in: Representations, 40, Special Issue: Seeing Science 81-128, hier: S. 81-83.

[20] Ebd.

[21] Fritsche, Ulrich, Köster, Roman und Lenel, Laetitia (2020), Futures Past, op. cit.

[22] Satta, Mark, Epistemic Tribalism, Epistemic Chaos, and Epistemic Exhaustion, in: The partially examined life. A philosophy podcast and philosophy blog: http://partiallyexaminedlife.com/2018/08/28/epistemic-tribalism-epistemic-chaos-and-epistemic-exhaustion/ (28.08.2018).

[23] „Das Beisammensein von Leichtgläubigkeit und Zynismus war charakteristisch für die Mobmentalität, bevor es eine alltägliche Erscheinung moderner Massen wurde. In beiden Fällen entstand diese Mischung dort, wo Menschen in einer ständig wechselnden und immer unverständlicher werdenden Welt sich darauf eingerichtet hatten, jederzeit jegliches und gar nichts zu glauben, überzeugt, daß schlechterdings alles möglich sei und nichts wahr.“ – Arendt, Hannah (1955): Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft. Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt, S. 957.

[24] Wie es z.B. prominent von der DFG-Forschergruppe „Evidenzpraktiken in Wissenschaft, Medizin, Technik und Gesellschaft“ (München) gefordert wird. URL: https://www.evidenzpraktiken-dfg.tum.de/

[25] Siehe für einen solchen Ansatz u.a. Epple, Moritz (2020), The Theaetetus Problem: Some remarks concerning a history of weak forms of knowledge, in: Epple, Moritz, Imhausen, Annette und Müller, Falk (Hg.) (2020), Weak Knowledge. Forms, Functions, and Dynamics. Frankfurt am Main: Campus, S. 19-40.

Quand les facteurs de risque ne sont pas intuitifs. L’épidémiologie face à l’histoire

Une version de cet article a été publiée dans la revue Esprit en avril 2020.

Emmanuel Delille

Historien des sciences et de la santé, Emmanuel Delille a mené des recherches sur l’histoire de la psychiatrie, en recourant à la perspective de l’histoire croisée franco-allemande. Il s’intéresse actuellement à l’histoire de l’épidémiologie en Europe et en Amérique du Nord, en particulier au Canada, où il a été Professeur invité, à l'Université du Saskatchewan. Chercheur associé au Centre Marc Bloch, il co-organise les manifestations scientifiques de l’atelier de recherche « Choix sous contraintes » avec Sonia Combe. Il a récemment dirigé un numéro spécial de la Revue Germanique Internationale intitulé « Histoire et philosophie de la psychiatrie au XXe siècle : regards croisés franco-allemands».

Les épidémies et les virus font partie de notre imaginaire. Mais l’épidémiologie est une discipline méconnue du grand public, qui n’a pas d’idée claire sur le type de savoirs qu’elle produit, ni sur les indicateurs mis au point par les épidémiologistes.[1]

Depuis l’émergence de l’épidémie de COVID-19, l’épidémiologie s’invite dans notre vie quotidienne, sur les écrans, dans les journaux, et les données fournies par les épidémiologistes font tout d’un coup l’actualité. Pourtant, les leçons de l’épidémiologie, comme beaucoup de domaines scientifiques, ne sont pas intuitives. Les explications sont lacunaires ou pas assez explicites pour s’y retrouver facilement. D’abord, il n’y a pas une science des virus, mais un champ interdisciplinaire actif à plusieurs niveaux, fait de plusieurs types de savoirs qui se chevauchent et qui reçoivent les bénéfices de ce voisinage grâce aux échanges entre communautés scientifiques. Par exemple, depuis les débuts de la crise sanitaire causée par le COVID-19, la virologie, l’infectiologie, la biostatistique, la médecine tropicale ou encore la vaccinologie sont entrées en action, pas seulement l’épidémiologie. Le premier malentendu est de croire que l’épidémiologie est la science des épidémies virales. Non, aujourd’hui l’épidémiologie fournit essentiellement une modélisation des facteurs qui expliquent la diffusion d’un problème de santé dans la population. Voici une définition simple : « Un facteur de risque est tout attribut, caractéristique ou exposition d’un sujet qui augmente la probabilité de développer une maladie ou de souffrir d’un traumatisme. »[2] Les cartes que les médias nous présentent sont basées sur des données épidémiologiques élémentaires, comme le nombre de nouveaux cas dans le temps et dans l’espace. Ensuite, sur la base de ces données, l’épidémiologie propose des indicateurs (fréquence, incidence, prévalence) pour prédire la diffusion d’une maladie dans la population, c’est-à-dire des probabilités en fonction de nos comportements et de l’environnement socioculturel dans lequel nous vivons. Il est bien évident, dans le cas de la pandémie due au virus COVID-19, que vivre dans un milieu urbain dense comme New York ou dans une zone rurale des Prairies canadiennes ne nous expose pas de la même manière.

L’expertise des épidémiologistes concerne donc la santé de la population dans son ensemble, pas seulement les malades. Contre toute évidence, je souhaite rappeler rapidement que l’épidémiologie contemporaine est un domaine de connaissance parfois contre-intuitif, qui a évolué ces dernières décennies sous la forme de modèles complexes, ce qui mérite quelques éclaircissements historiques. On trouve certes en librairie des livres sur l’histoire des grandes épidémies : peste, variole, choléra, typhus, tuberculose, syphilis, etc. Cette manière de penser la maladie a fait les riches heures de la géographie médicale, une discipline reine dans les facultés de médecine du XIXe siècle jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, dans la société qui a émergé après 1945, transformée par la production industrielle de nouvelles classes de médicaments comme les antibiotiques, ainsi que par le développement des politiques de santé internationales (création de l’OMS en 1948), les épidémiologistes ont ouvert leur champ d’expertise aux pathologies chroniques, sans plus se limiter aux maladies infectieuses, en procédant à des études comparées et interindividuelles. C’est ainsi qu’ils ont renouvelé leur cadre de pensée et développé des modèles basés sur les facteurs de risque. En effet, qu’une pathologie soit virale ou non, sa distribution dans la population est très inégalitaire et il est dès lors pertinent de s’interroger sur la stratification sociale et les « profils à risque » pour mener la prévention.

Il suffit de penser au lien désormais bien connu entre tabagisme et cancer du poumon. La preuve de ce lien est basée sur des corrélations. Évident ? Non, car il ne s’agit pas explicitement d’un lien causal mais d’une inférence[3] basée sur les statistiques, et parce que le lien n’a pas été démontré avant 1950. Fumer, dans cet exemple, c’est prendre un risque, au même titre que la pollution est un facteur de risque supplémentaire pour les affections pulmonaires de manière générale. Mais l’administration de la preuve est assez récente. En somme, l’épidémiologie a une histoire, la manière dont on comprend maintenant les facteurs de risque de l’épidémie de COVID-19 n’est plus celle avec laquelle on a compris la peste au Moyen Âge, le choléra au XIXe siècle ou encore le SIDA dans les années 1980.

En France, depuis la création de l’INSERM en 1964, l’épidémiologie est structurée sous la forme d’équipes de recherche. Citons les équipes pionnières de Joseph Lellouch (unité 169, épidémiologie des maladies chroniques), Daniel Schwartz (unité 21, biostastistiques), Philippe Lazar (épidémiologie environnementale ; puis unité 155, génétique épidémiologique). Mais ce n’est qu’il y a trois ans qu’un comité d’histoire de l’INSERM s’est constitué. Son premier Cahier[4], publié il y a seulement quelques mois, est justement consacré à l’histoire de l’épidémiologie. Autant dire que peu de personnes s’intéressent à ce type de publication spécialisée. Cependant, pensons à un type d’explication donné par les experts à propos du COVID-19, relayé par les journalistes et qui n’a pas percé au début de l’épidémie : il y a des individus infectés qui restent « asymptomatiques ». Qu’est-ce que cela signifie ? Ces individus sont porteurs du virus et ils sont susceptibles de contaminer leur entourage immédiat, mais ils ne ressentent pas de symptôme, ou bien seulement des formes atténuées qui ne sont pas alarmantes. D’où l’illusion d’impunité si on est bien portant. Ce phénomène est connu depuis longtemps et les manuels d’histoire de la médecine fournissent toujours le même exemple. C’est le cas de Mary Mallon – passée à la postérité sous le nom de Typhoid Mary – qui a propagé la fièvre typhoïde en travaillant en tant que cuisinière pour des familles aisées de New York au début du XXe siècle ; les familles furent décimées les unes après les autres à chaque engagement, ainsi que les employés de maison, mais Mary Mallon est restée en bonne santé et insoupçonnée d’être le réservoir des germes avant une étude épidémiologique. Un cas célèbre ? Oui. Connu de tous ? Non, force est de constater que seuls les historiens, certains professionnels de santé et les rares étudiants qui suivent des cours d’histoire de la médecine à l’université sont familiers avec ce cas d’étude. Pourtant les faits indiquent que l’épidémie n’a cessé que quand Mary Mallon a été placée en quarantaine.

Autre exemple, les épidémiologistes parlent de « vecteurs » et de « cluster ». Depuis quelques semaines, ces termes techniques se sont banalisés sur les sites d’information, alors qu’ils leur étaient encore inconnus au début de l’année 2020. Un vecteur peut être la surface d’un objet, où un virus est présent après un contact avec une personne infectée, et qui est susceptible d’intervenir dans la chaîne de transmission. Un cluster, toujours dans le cas d’un virus, prend la forme d’un cercle de sociabilité : l’épidémie de COVID-19 se répand au sein de la famille et au travail, chez nos proches, en fonction de nos habitudes sociales et de contacts plus ou moins rapprochés. Cela explique la décision d’interdire les réunions en groupe dans les espaces publics, même dans les parcs, une mesure mal comprise et guère appliquée à ses débuts, faute de pédagogie sur les risques, qui ne sont pas limités aux espaces confinés et qui peuvent s’accumuler. Car tous les membres d’un groupe n’encourent pas le même risque, il y a des phénomènes de comorbidité qui entraînent le risque supplémentaire de tomber plus gravement malade en raison d’autres problèmes de santé. Là encore, rien d’intuitif, puisque les affections pulmonaires ne sont pas les seuls facteurs de risque : par exemple, un surpoids important a été identifié comme facteur de risque en cas d’infection au COVID-19. Les facteurs sont multiples, ils s’additionnent ou interagissent : ils ne relèvent pas de notre observation immédiate, ni de nos intuitions, mais de l’analyse statistique.

Pour monter maintenant en généralité, le passage d’une étude des épidémies à une épidémiologie des facteurs de risque a ouvert la voie à une gestion des pathologies non-transmissibles, voire « maladies de civilisation »[5] Qu’entend-on par là ? Cela signifie que certaines maladies sont caractérisées par des « styles de vie à risque » et occasionnées, par exemple, par des excès en alimentation, en alcool, par le manque d’exercice, etc. On le voit, cette évolution des modèles épidémiologiques est liée à l’histoire des pays industrialisés. Cela signifie que l’épidémiologie n’est pas neutre, elle est intimement liée à nos modes de vie. Ainsi, ce que nous apprenons désormais sur les risques en situation de pandémie s’applique également à d’autres aspects de notre santé. Il existe une épidémiologie des maladies cardiovasculaires et des cancers[6] au même titre que l’épidémiologie de la grippe espagnole dont on nous rebat les oreilles à titre de leçon d’histoire, qui n’a pourtant rien d’exemplaire dans la mesure où le COVID-19 n’est pas la grippe. Certains problèmes de santé sont mieux connus que d’autres, voir surreprésentés au détriment d’autres. Par exemple, il existe une épidémiologie des troubles mentaux majeurs, comme la schizophrénie et la dépression, ou de troubles neuropsychiatriques plus spécifiques comme l’autisme, qui ne fait pas parler d’elle. En ce qui concerne cette dernière catégorie, il est intéressant de constater que les épidémiologistes ont également cherché des facteurs de risque, mais encore et surtout qu’ils ont été amené à démontrer l’absence de certains déterminants, contredisant en cela des théories dénuées de fondement. Qui sait par exemple qu’il existe des études[7] qui démentent l’existence de lien entre l’autisme et la vaccination des enfants ? L’épidémiologie a les outils pour affirmer si un lien est statistiquement significatif ou non, et donc pour éliminer les hypothèses douteuses, une ressource oubliée dans les débats.

J’aimerais terminer par un dernier exemple tiré justement de l’épidémiologie psychiatrique, pour montrer qu’on est encore loin d’une connaissance partagée des savoirs de l’épidémiologie et de ses enjeux historiques. Car faire l’histoire de l’épidémiologie n’offre pas seulement une meilleure compréhension de ce qu’est un facteur de risque aujourd’hui, mais aussi permet d’éclairer la construction sociale des catégories devenues centrales dans notre manière de concevoir la santé, comme le handicap, la résilience et la souffrance – même en matière de santé mentale. Et comme les opinions et avis d’experts divergent sur la manière de gérer la pandémie de COVID-19, les épidémiologistes tiennent aussi des positions divergentes sur les risques et les précautions à prendre pour prévenir les troubles mentaux parce que les statistiques sont sujettes à interprétation. Dans le cas du COVID-19, certains pays ont fait le choix de garder ouverts écoles et garderies, d’autres non, car la faible proportion d’enfants malades est interprétée différemment. Sur le même mode, comment interpréter les statistiques concernant le taux de rémission de la schizophrénie dans le monde, c’est-à-dire les facteurs susceptibles d’aggraver ou d’améliorer les symptômes de troubles mentaux psychotiques graves ? Sur la base des études de l’OMS, on distingue deux tendances : pour certains experts, le taux de rémission est interprété comme meilleur dans les pays en voie de développement que dans les pays industrialisés, tandis que d’autres affirment au contraire qu’il n’y a aucun indice statistique significatif. La société urbaine, industrielle et moderne, réputée anxiogène, augmenterait les risques de rechute, alors qu’une prise en charge des personnes souffrant de schizophrénie au sein de communautés plus traditionnelles favoriserait la rémission, une hypothèse diversement appréciée puisque les pays industriels ont aussi plus de moyens de soin. Cette controverse, notamment basée sur l’interprétation des données épidémiologiques, a opposé Norman Sartorius[8] (OMS) à Alex Cohen[9] (Harvard), ce dernier remettant en question l’axiome d’un meilleur taux de rémission des troubles mentaux majeurs dans les pays en voie de développement et le rôle de soins traditionnels promus par l’OMS pour une meilleure prise en charge de la schizophrénie au niveau communautaire, ravivant en même temps les enjeux de l’histoire coloniale et les accusations de néocolonialisme. En effet, les questions sont complexes : les pays industrialisés peuvent-ils dicter leur approche de la santé au reste du monde, au mépris des différences socioculturelles, dans des secteurs de la médecine où les données statistiques sont limitées et basées sur de vastes comparaisons internationales ? La controverse est intéressante car elle montre que l’épidémiologie est inséparable des enjeux sociaux, politiques et culturels, qu’il n’y a pas de statistique neutre, indépendante de nos modes de vie.

Cela est vrai à l’étranger comme en France, pour les maladies infectieuses comme pour les maladies chroniques. Finalement, si la situation actuelle génère une demande sociétale pour comprendre comment l’épidémiologie fait science et quelle est la signification des données épidémiologiques dont nous sommes bombardés en pleine crise sanitaire, il faudrait que les questions ne se limitent pas aux virus.

Notes

[1] Cet article est en partie tiré d’une présentation au Collegium-Institut d’Études Avancées de l’Université Lyon, le 28 janvier 2019. Remerciements : Erika Dyck, University of Saskatchewan.

[2] https://www.who.int/topics/risk_factors/fr/ [10 avril 2020].

[3] Giroux É., « Facteurs de risque et causalité en épidémiologie », Matière première, n° 1, 2010, p. 9-28.

[4] http://www.ipubli.inserm.fr/handle/10608/10032 [10 avril 2020].

[5] Berlivet L., « Épidémiologie », in : Fassin, D. et Hauray, B. (éds.), Santé publique. L’état des savoirs, Paris, La Découverte, 2010, p. 34-44.

[6] Jasen P., « Breast Cancer and the Langage of Risk 1750-1950 », Social History of Medicine, vol. 15, nº1, 2002, p. 17-43.

[7] Fombonne E., Zakarian E., Bennett A., Meng L. et McLean-Heywood D., « Pervasive Developmental Disorders in Montreal, Quebec, Canada : Prevalence and Links With Immunizations », Pediatrics, vol. 118, nº1, 2006, p. 139-150.

[8] Hopper K., Harrison G., Janca A., et Sartorius N. (éds.), Recovery from Schizophrenia. A report from the WHO Collaborative Project, The International Study of Schizophrenia, Oxford, Oxford University Press, 2007.

[9] Cohen A., Patel V., Thara R. et Gureje O., « Questioning an Axiom: Better Prognosis for Schizophrenia in the Developing World ? » Schizophrenia Bulletin, vol. 34, nº2, 2008, p. 229-244.

La Peste et le Corona

Article initialement publié sur le blog L'entrepôt à partir du 31 mars 2020.

Denis Thouard

Directeur de recherche au CNRS et chercheur au Centre Marc Bloch depuis 2008, Denis Thouard étudie la sociologie et la philosophie de Georg Simmel. Ses centres de recherche portant sur la question de l’interprétation, de la théorie herméneutique et de l’épistémologie des sciences sociales, il est également co-responsable du pôle scientifique « Pensées critiques au pluriel » du Centre Marc Bloch. Il a récemment publié Liberté et religion - Relire Benjamin Constant.

La diffusion rapide et mondiale de l’épidémie de corona-virus a contraint la plupart des pays à imposer des mesures plus ou moins drastiques de restriction des mobilités individuelles et de « confinement ». Les proportions rapidement mondiales de l’extension du phénomène ont étonné, notamment dans les pays les plus avancés, habitués à se sentir protégés de ce genre de cataclysmes. Les grands penseurs du moment se sont crus autoriser à commenter la situation, soit pour la réduire à une petite grippe dont s’empareraient les Gouvernements pour surenchérir dans l’illibéralisme, soit pour en tirer une lecture impliquant pourquoi pas le sort de la civilisation et l’avenir du capitalisme. Il y aura sans doute à faire le tri entre toutes ces « analyses » et « opinions ». Leur profusion est cependant un des aspects positifs de la crise actuelle, car elle témoigne que l’immobilité contrainte peut être mise à profit pour introduire un moment de réflexion dans nos vies. Plus celui-ci est partagé de ceux qui d’ordinaire ont trop peu de temps pour elle, plus la situation est prometteuse. C’est ainsi que – d’abord sans doute pour meubler un grand vide soudain installé au centre de l’espace médiatique – certains ont été déterrer de « bonnes lectures » en rapport avec notre situation, souvenirs de lectures anciennes, classiques un peu délaissés et tout d’un coup anoblis par une soudaine actualité (c’est d’ailleurs le propre des ‘classiques’: étant toujours en retard, ils ont de bonnes chances de nous précéder souvent…). Il y eut ainsi après l’attentat du Bataclan un regain d’intérêt pour le recueil de nouvelles d’Hemingway Paris est une Fête (à cause de son titre français, car le titre original n’évoquait nullement Paris !). Et voilà le tour de La Peste…

I

À vrai dire, l’affaire s’engageait mal. Nous étions enfermés, des camions passaient dans les rues munis de haut-parleurs et veillaient au respect du couvre-feu. Les radios redoublaient de pédagogie pour faire patienter les gens. On leur conseillait de revenir aux bons classiques, et particulièrement à cet Albert Camus laissé bien tranquille depuis les obligées lectures scolaires. Toutes les raisons pouvant alimenter la plus grande défiance étaient donc réunies.

C’est par défi que l’on s’y mit, par conséquent. Très vite, ce fut par gratitude. Il est des moments en effet pour lire certains livres. Peut-être suffisait-il simplement d’attendre.

Le gain est double : le roman déploie toute une logique des situations que le lecteur ne manque pas de reconnaître indirectement, puis de plus en plus directement. Oran touchée par la peste est mise en isolement, ce sujet apparemment bien exotique redevient soudain éclatant de justesse.

Il montre ainsi comment la diffusion de la menace révèle le socle de nos croyances ordinaires, incapables de prendre la mesure du danger ou même d’imaginer que celui-ci puisse nous toucher. Comment se sentirait-on concerné ? C’est un mal lointain, associé aux calamités du Moyen âge… L’épidémie montre que les croyances ont la peau dure. Mais elle montre aussi, inversement, combien nous sommes enclins à croire tout d’un coup en des remèdes miraculeux. Autrement dit, le premier ébranlement de nos assurances ordinaires est sans doute le plus décisif, car il nous fait percevoir tout ce que nous présupposons comme acquis et allant de soi. Tout cela, une fois violemment contesté, nous avons du mal à en faire le deuil, si somnolents que nous sommes. Cela, le roman le pose avec économie et force. « Nos concitoyens n’étaient pas plus coupables que d’autres, ils oubliaient d’être modestes, voilà tout, et ils pensaient que tout était encore possible pour eux, ce qui supposait que les fléaux étaient impossibles. Ils continuaient de faire des affaires, ils préparaient des voyages et ils avaient des opinions. Comment auraient-ils pensé à la peste qui supprime l’avenir, les déplacements et les discussions ? » (1248)

Puis l’exil. La quarantaine est un exil. Qu’est-ce à dire ? Là aussi, nous voilà coupés de nos certitudes et établissements familiers. Nos assises sont dans la mémoire concrète des êtres, des lieux et des objets. Or voici que, reclus, ils nous sont soustraits. L’être débranché a perdu une grande partie de sa force qui lui venait, sans qu’il y fasse réflexion, de son monde, des autres essentiellement.

Une fois qu’on eut dit « Fermez la ville », « à partir de ce moment il est possible de dire que la peste fut notre affaire à tous. Jusque-là, malgré la surprise et l’inquiétude que leur avait apportées ces événements singuliers, chacun de nos concitoyens avait poursuivi ses occupations, comme il avait pu, à sa place ordinaire. Et sans doute, cela devait continuer. Mais une fois les portes fermées, ils s’aperçurent qu’ils étaient tous, et le narrateur lui-même, pris dans le même sac et qu’il fallait s’en arranger. » (1273)

Cet enfermement est physique, qui ne fait aucune exception. Il est aussi, non moins, psychique. Les gens perdent peurs habitudes : « la peste les laissait oisifs, réduits à tourner en rond dans leur ville morne et livrés, jour après jour, aux jeux décevants du souvenir. […] Ainsi, la première chose que la peste apporta à nos concitoyens fut l’exil. » (1276)

Le monde habituel nous est enlevé et il faut s’habituer à une sorte d’apesanteur affective, tel serait l’exil, auquel l’inconnue fondamentale de sa fin est essentielle. Le prisonnier peut savoir quand il sera libéré et noter les jours sur les murs de sa prison, l’exilé non.

Les repères se sont effacés, les gens se retrouvent « échoués à mi-distance de ces abîmes et de ces sommets, ils flottaient plutôt qu’ils ne vivaient, abandonnés à des jours sans direction et des souvenirs stériles, ombres errantes qui n’auraient pu prendre force qu’en acceptant de s’enraciner dans la terre de leur douleur ». (1277-78)

Ce que parvient à restituer Camus dans les premières parties de son livre est cette lente emprise du phénomène invisible ou peu visible, accompagné d’incrédulité et de superstition, deux attitudes plus voisines qu’on ne penserait. Contrairement aux craintes qui pouvaient faire hésiter le lecteur devant une telle œuvre, ce n’est pas un roman à thèse, malgré le propos évidemment politique.

L’usage de la contrainte dans les rues, le non-dit des disparitions, le sentiment absurde d’une saison qui arrive, l’été dans le roman, sans qu’elle puisse être accompagnée du mouvement vers les plages, cela parle aux contemporains contraints de considérer de loin la venue du printemps.

La distanciation introduite par le narrateur parlant de « nos concitoyens » est sans doute aussi une façon de faire reconsidérer le contenu du terme, de faire penser à ce qui peut relier profondément des citoyens entre eux, à s’interroger aussi bien sur ce qu’est, sur ce que peut un citoyen.

II

L’exil devient de plus en plus un enfermement. La menace se concrétise et la mort abstraite se monnaye en cadavres à enterrer. Une autre routine, mortuaire, s’installe. L’événement perd de sa singularité et on lui substitue la comptabilité des fiches. Les médecins et soignants doivent aussi se constituer, au-delà des masques de protection, une carapace morale. « Au grand élan farouche des premières semaines avait succédé un abattement qu’on aurait eu tort de prendre pour de la résignation, mais qui n’en était pas moins une sorte de consentement provisoire. Nos concitoyens s’étaient mis au pas, ils s’y étaient adaptés, comme on dit, parce qu’il n’y avait pas moyen de faire autrement. Ils avaient encore, naturellement, l’attitude du malheur et de la souffrance, mais ils n’en ressentaient plus la pointe. » (1366)

La formule est éloquente : « s’étaient mis au pas », tous seuls, sans qu’on les y force, car l’ennemi avec lequel on s’imagine parfois être « en guerre » n’est surtout qu’une menace. Celle-ci n’est telle que pour autant que l’on se sent menacé. Sans effets subjectif, pas de menace, tout juste une agression. La menace redouble donc celle-ci dans la conscience, et ses effets y sont délétères. La menace à laquelle l’on s’habitue en vient à transformer les comportements et constitue déjà une invite à l’ennemi auquel on fait toute la place. Mais cette forme de démission est cependant rémissible, pour Camus. L’habitude du désespoir serait au fond pire que le désespoir lui-même fait-il dire à Rieux. Sans doute cherche-t-il à introduire par-là la dimension du sursaut moral.

Ce consentement rend chacun spectateur un peu lointain de ce qui lui advient. Voici que « toute la ville ressemblait à une salle d’attente », ce qui est un brin fataliste. Voici que la dimension de l’exil, éprouvée dans la séparation d’avec les proches, les aimés, se trouve – par ceux-là même qui en sont touchés – considérée « sous le même angle que les statistiques de l’épidémie » (1367). « La peste avait supprimé les jugements de valeur. Et cela se voyait à la façon dont personne ne s’occupait plus de la qualité des vêtements ou des aliments qu’on achetait. On acceptait tout en bloc. » (1368)

La mise au pas de soi produite par la durée insoutenable de la menace débouche sur une hébétude généralisée. L’indifférence s’installe, l’insouciance se répand où la vigilance serait de mise. La fatigue morale s’empare de la ville au début de la quatrième partie du roman. La curiosité pour la situation réelle s’estompe, l’hébétude gagne, on ne s’informe plus de l’évolution du mal. « Et si on leur annonçait un résultat, ils faisaient mine de s’y intéresser, mais ils l’accueillaient en fait avec cette indifférence distraite qu’on imagine aux combattants des grandes guerres, épuisés de travaux […]. » (1374)

L’épuisement physique et la lassitude morale conduisent à ce que l’on néglige les règles mêmes que l’on avait édictées, les soignants ne se protégeant plus correctement eux-mêmes. On sait, on peut, mais on néglige, baisse la garde, renonce. Ce faisant, le risque est grand de ruiner tout ce que l’on a réussi jusque là à maintenir coûte que coûte en état de marche. Il y a un élément sournoisement suicidaire dans cette négligence.

On peut comprendre cette réaction anarchique et irrationnelle. Elle est une révolte contre la fatigue vaine, une impatience qui à sa façon restitue aux acteurs tenus à la stricte discipline une part d’orgueil et de colère, dont ils ont aussi besoin pour combattre. Mais c’est bien entendu une conduite de fuite.

Il faudrait réfléchir plus avant à la fatigue morale. Un ermite au désert, qui s’est infligé toutes les privations, après une vie exemplaire (au regard des attendus de sa foi), il se damnera absurdement pour un verre d’eau. Et pour donner un exemple moins allégorique, il n’est pas si rare que, dans une situation politique oppressive, les premiers et les plus radicaux des opposants, les plus irréductibles porteurs de l’idée de liberté, ceux qui ont pris tous les risques quand cela voulait dire quelque chose, le temps passant, par cette forme de lassitude morale peut-être, acceptent, la veille de la chute du régime honni, d’inaugurer un monument, de faire un discours, de participer à une commission. Les voilà aux enfers, remplacés par les résistants de la onzième heure, et l’on s’interroge, voulant apprécier leur mérite exact : pourquoi, à ce moment précis, une telle démission ?

Revenons au roman. Une scène sans doute peu remarquée me paraît significative et subtile. Un chapitre se clôt sur la crise de la représentation. La ville d’Oran représentait chaque semaine, dans son théâtre bien digne des sous-préfectures de la IIIe République, le spectacle qu’une troupe, emprisonnée dans la ville, ne devait jouer qu’une fois. Toute la bonne bourgeoisie continuait de s’y presser, formant « un parterre gonflé à craquer par les plus élégants de nos concitoyens ». On s’y montrait, on refaisait le spectacle de la société dans l’enceinte du théâtre. Bref, « l’habit chassait la peste » (1381).

La (bonne) société se donne en spectacle. Bien. Mais qu’est-elle censée voir ? Précisément Orphée et Eurydice. La ville se donne spectacle en masquant son sort funeste au moyen de cette représentation hebdomadaire. Peut-être même cherche-t-elle à exorciser son sort en rappelant qu’après tout les Enfers sont un lieu d’où l’on peut sortir ?

Or voici qu’Orphée meurt sous nos yeux. Il tue le spectacle en fracassant la mimesis. « C’est à peine si on remarqua qu’Orphée introduisait, dans son air du deuxième acte, des tremblements qui n’y figurent pas, et demandait avec un léger excès de pathétique, au maître des Enfers, de se laisser toucher par ses pleurs. Certains gestes saccadés qui lui échappèrent apparurent aux plus avisés comme un effet de stylisation qui ajoutait encore à l’interprétation du chanteur. » (1382)

Les spectateurs de la bonne société sont pris à défaut. Ils ne sont pas si avisés que cela. Ils se laissent aller au registre de la fiction, pressés de fuir un moment leur quotidien bouleversé. La tragédie peut bien être sur scène, ils sont là surtout pour la petite comédie de l’entracte.

Il fallut attendre donc le sommet esthétique de l’opéra, le duo d’Orphée et Eurydice, pour que l’édifice s’effondre. Le public commence à percevoir quelque chose. Le chanteur s’avance vers lui « d’une façon grotesque, bras et jambes écartés dans son costume à l’antique […] pour s’écrouler au milieu des bergeries du décor qui n’avaient jamais cessé d’être anachroniques mais qui, aux yeux des spectateurs, le devinrent pour la première fois, et de terrible façon. »

La salle se vide. Cottard et Tarrou restent seuls et contemplent les dégâts : « la peste sur la scène sous l’aspect d’un histrion désarticulé et dans la salle, tout un luxe devenu inutile sous la forme d’éventails oubliés et de dentelles traînant sur le rouge des fauteuils » (1382).

L’illusion de la normalité sauvée à tout prix s’estompe. Camus écrit avec rigueur et sérieux son grand poème de la Résistance. Il restitue parfaitement la faculté d'endormissement collectif qui saisit une population exposée à un danger durable. Il perçoit moins l’autre illusion qui saute aux yeux à l’image du théâtre d’Oran. Les « indigènes », comme il dit, sont remarquablement absents de tout le récit. Aussi absents que les citations mauresques sur la façade de l’opéra de la sous-préfecture...

La scène de l’opéra montre pourtant qu’une lecture à rebours en est possible, qui dénonce non seulement l’insouciance de la population bourgeoise en temps de peste, mais aussi bien son inconscience (volontaire) de la situation inique où elle se trouve (inconscience d’autant plus facile à vivre qu’une ville comme Oran est peuplée d’une population mélangée, majoritairement « européenne »).

III

« C’est un bon, c’est un excellent graphique », commenta le docteur Richard : le « graphique des progrès de la peste » montrait enfin un « long plateau » après avoir affolé les esprits « avec sa montée incessante ». « Désormais, elle ne pourrait que décroître. » (1412) On commençait de se rassurer et peut-être de se réjouir un peu « lorsque le docteur Richard fut enlevé par la peste, lui aussi, et précisément sur le palier de la maladie. » La chose avait été si rapide qu’il n’avait même pas fallu changer de paragraphe.

De fait, avant de nous proposer le retournement de la catastrophe, Camus, au quatrième acte de sa tragédie, en nourrit la péripétie. Dans le temps flottant de la diffusion épidémique, des arrêts, plateaux ou paliers, suivis de rechutes ou de rehausses, selon la perspective graphique adoptée, maintiennent la tension – on pourrait dire aussi bien : la fièvre. « Les formes pulmonaires de l’infection qui s’étaient déjà manifestées se multipliaient maintenant aux quatre coins de la ville, comme si le vent allumait et activait des incendies dans les poitrines. […] La contagiosité risquait maintenant d’être plus grande, avec cette nouvelle forme de l’épidémie. » (1413)

On ne sait plus trop quoi penser. La courbe se stabilise, mais le danger s’accroît. Le désarroi guette. « Au vrai, les avis des spécialistes avaient toujours été contradictoires sur ce point. » Voilà le problème d’une discussion ouverte, savante et informée… C’est que l’on a besoin de l’autorité des spécialistes, l’autorité est en quête d’autorité. Il faudrait choisir les « bons » spécialistes… C’est plus facile avec la presse. « Les journaux, naturellement, obéissaient à la consigne d’optimisme à tout prix qu’ils avaient reçue. » (1413) Mais le « sang-froid », si vanté, de la population, n’était apparemment pas tellement partagé. Les failles et les crevasses de la société confinée s’accusaient à la faveur.

Car en attendant la grande égalisation promise par la mort, la « spéculation s’en était mêlée et on offrait à des prix fabuleux des denrées de première nécessité qui manquaient sur le marché ordinaire. Les familles pauvres se trouvaient ainsi dans une situation très pénible, tandis que les familles riches ne manquaient à peu près de rien. » (1413) La nécessité montre son visage. Et derechef la peur.

Des « vêtements démodés » faits d’« étoffes caoutchoutées et brillantes » s’arrachaient soudain en raison de leur supposée vertu protectrice grâce à laquelle « chacun espérait une immunité » (1411). Quant aux acteurs principaux, médecins et soignants, ils n’ont aucune raison de céder trop tôt à l’optimisme imposé. Les signes et les courbes peuvent bien aller dans le bon sens : « Pour plus de sûreté cependant, le personnel sanitaire continuait de respirer sous des masques de gaze désinfectés. » (1413)

Le cloisonnement confine à l’enfermement, le confinement à la prison. C’est alors que Camus place une scène qui rouvre l’espace et permet d’envisager une échappée hors de l’ambiguïté indéfinie du renfermement. Rappelons-nous que nous sommes à Oran, ville dont il est dit pour commencer qu’elle est laide et que l’on s’y ennuie. (1219) On n’y perçoit même pas le défilé des saisons. C’est, est-il aussi écrit, une ville « sans soupçon », expression étrange qui est glosée aussitôt par « tout à fait moderne » (1220). Une ville quelconque, donc.

Mais pour un port de mer, elle a cette particularité un peu ingrate qu’on n’y voit pas la mer (un peu comme Barcelone avant qu’elle ne s’ouvre sur ses plages). L’auteur n’omet pas de le préciser, quand il nous présente cette « cité sans pittoresque, sans végétation et sans âme », sans doute enserrée dans un « paysage sans égal, au milieu d’un plateau nu, entouré de collines lumineuses », mais « construite en tournant le dos à cette baie », en sorte que « il soit impossible d’apercevoir la mer qu’il faut toujours aller chercher » (1221).

Alors que la ville commence à bouillir d’impatience et de fièvre, que les perspectives d’avenir demeurent ambiguës car les signes prognostiques sont contradictoires et que le discours officiel inspire une méfiance de plus en plus fondée, une scène vient soudain poser une tache de couleur dans cette grisaille. Vers la fin de la quatrième partie, Tarrou et Rieux ont soudain le pressant désir d’un bain de mer. Les voilà bientôt au port : « Derrière eux s’étageait la ville et il en venait un souffle chaud et malade qui les poussait vers la mer. Ils montrèrent leurs papiers à un garde qui les examina assez longuement. Ils passèrent et à travers les terre-pleins couverts de tonneaux, parmi les senteurs de vin et de poisson, ils prirent la direction de la jetée. Peu avant d’y arriver, l’odeur de l’iode et des algues leur annonça la mer. Puis ils l’entendirent. » (1428)

Ils utilisent les laissez-passer dont ils disposent en tant que personnels soignant, qui leur permettent de sortir un moment de la nasse. En même temps, il est clair qu’ils annoncent une percée hors du siège. Qui d’autre aurait pu la tenter ?

La mer, « souple et lisse comme une bête », dont les « eaux se gonflaient et redescendaient lentement » « en une respiration calme », est une puissance plus profonde que la peste.[1] En se plongeant en elle, les deux personnages se préparent à l’après de la peste, au recommencement. Ils nagent ainsi quelque temps en cadence, « solitaires, loin du monde, libérés enfin de la ville et de la peste » (1429). Une sorte de baptême.

La peste recule, les statistiques baissent enfin. Les signes deviennent enfin convergents et positifs. Pourtant, « il était difficile de décider s’il s’agissait d’une victoire » (1440). La maladie semblait plutôt partir comme elle était venue. Bientôt, c’est officiel. La liesse s’empare des rues. On se croirait soudain à la Libération. Le narrateur, qui se dévoile à la fin de l’histoire comme étant Rieux, rappelle pour finir que l’allégresse est « toujours menacée » (1474).

À ce moment-là, la peste n’est plus qu’un prétexte. La véritable question est celle du recommencement. Quelles possibilités de renouvellement réel ce bain de jouvence apporte-t-il ? S’est-on lavé déjà de l’expérience oppressante, négative, de l’enfermement ? Voici que les prix redescendent.

Qu’appelle-t-on « le retour à la vie normale » ? C’est la question de Cottard : « Il voulait savoir si l’on pouvait penser que la peste ne changerait rien dans la ville et que tout recommencerait comme auparavant, c’est-à-dire comme si rien ne s’était passé. » (1448) La discussion prend d’abord ces termes dans leur plus grande banalité. Mais peu à peu les interlocuteurs, ici Tarrou et Cottard, entrevoient qu’il faut aller plus loin : « tout le monde devra tout recommencer ». « D’une certaine manière, c’est une vie nouvelle qui va recommencer. » (1449) Vita nova.

IV

Non moins que l’envahissement sournois de l’épidémie qui suscite d’abord une incrédulité générale, le sujet du roman de Camus est la sortie de cet état d’auto-contrainte, de crise et de remise en question générale que matérialise l’enfermement. Est-ce que tout doit reprendre son cours « comme avant » ? Ou bien n’est-ce pas la possibilité de se reprendre et d’intervenir précisément sur le cours des choses et de l’organisation de la vie humaine qui se présente ici ? Ces questions sont au centre du roman paru en 1947.