Gesellschaft im Krisenmodus : "La Peste et le Corona" (1/2)

08. April

Serie "Gesellschaft im Krisenmodus: Geistes- und sozialwissenschaftliche Perspektiven auf Corona"

In dieser Zeit der Ungewissheit wollen die Wissenschaftler*innen des Centre Marc Bloch einen Beitrag zur kritischen Betrachtung des außergewöhnlichen Moments leisten, den die Welt derzeit durchlebt. Aus der Perspektive der verschiedenen am Centre Marc Bloch vertretenen Forschungsfelder beleuchten sie in dieser neuen Rubrik regelmäßig die Auswirkungen der "Corona-Krise" auf unsere Gesellschaften.

1. Artikel: "Virale Evolution - Vom worst case und Handlungsimperativen" (Andrea Kretschmann)

La Peste et le Corona

Par Denis Thouard, philosophe et co-responsable du pôle de recherche Pensées critiques au pluriel. Approches conceptuelles de la recherche en sciences sociales.

La diffusion rapide et mondiale de l’épidémie de corona-virus a contraint la plupart des pays à imposer des mesures plus ou moins drastiques de restriction des mobilités individuelles et de « confinement ». Les proportions rapidement mondiales de l’extension du phénomène ont étonné, notamment dans les pays les plus avancés, habitués à se sentir protégés de ce genre de cataclysmes. Les grands penseurs du moment se sont crus autoriser à commenter la situation, soit pour la réduire à une petite grippe dont s’empareraient les Gouvernements pour surenchérir dans l’illibéralisme, soit pour en tirer une lecture impliquant pourquoi pas le sort de la civilisation et l’avenir du capitalisme. Il y aura sans doute à faire le tri entre toutes ces « analyses » et « opinions ». Leur profusion est cependant un des aspects positifs de la crise actuelle, car elle témoigne que l’immobilité contrainte peut être mise à profit pour introduire un moment de réflexion dans nos vies. Plus celui-ci est partagé de ceux qui d’ordinaire ont trop peu de temps pour elle, plus la situation est prometteuse. C’est ainsi que – d’abord sans doute pour meubler un grand vide soudain installé au centre de l’espace médiatique – certains ont été déterrer de « bonnes lectures » en rapport avec notre situation, souvenirs de lectures anciennes, classiques un peu délaissés et tout d’un coup anoblis par une soudaine actualité (c’est d’ailleurs le propre des ‘classiques’ : étant toujours en retard, ils ont de bonnes chances de nous précéder souvent…). Il y eut ainsi après l’attentat du Bataclan un regain d’intérêt pour le recueil de nouvelles d’Hemingway Paris est une Fête (à cause de son titre français, car le titre original n’évoquait nullement Paris !). Et voilà le tour de La Peste…

(article initialement publié sur le blog L'entrepôt).

I

À vrai dire, l’affaire s’engageait mal. Nous étions enfermés, des camions passaient dans les rues munis de haut-parleurs et veillaient au respect du couvre-feu. Les radios redoublaient de pédagogie pour faire patienter les gens. On leur conseillait de revenir aux bons classiques, et particulièrement à cet Albert Camus laissé bien tranquille depuis les obligées lectures scolaires. Toutes les raisons pouvant alimenter la plus grande défiance étaient donc réunies.

C’est par défi que l’on s’y mit, par conséquent. Très vite, ce fut par gratitude. Il est des moments en effet pour lire certains livres. Peut-être suffisait-il simplement d’attendre.

Le gain est double : le roman déploie toute une logique des situations que le lecteur ne manque pas de reconnaître indirectement, puis de plus en plus directement. Oran touchée par la peste est mise en isolement, ce sujet apparemment bien exotique redevient soudain éclatant de justesse.

Il montre ainsi comment la diffusion de la menace révèle le socle de nos croyances ordinaires, incapables de prendre la mesure du danger ou même d’imaginer que celui-ci puisse nous toucher. Comment se sentirait-on concerné ? C’est un mal lointain, associé aux calamités du Moyen âge… L’épidémie montre que les croyances ont la peau dure. Mais elle montre aussi, inversement, combien nous sommes enclins à croire tout d’un coup en des remèdes miraculeux. Autrement dit, le premier ébranlement de nos assurances ordinaires est sans doute le plus décisif, car il nous fait percevoir tout ce que nous présupposons comme acquis et allant de soi. Tout cela, une fois violemment contesté, nous avons du mal à en faire le deuil, si somnolents que nous sommes. Cela, le roman le pose avec économie et force.

« Nos concitoyens n’étaient pas plus coupables que d’autres, ils oubliaient d’être modestes, voilà tout, et ils pensaient que tout était encore possible pour eux, ce qui supposait que les fléaux étaient impossibles. Ils continuaient de faire des affaires, ils préparaient des voyages et ils avaient des opinions. Comment auraient-ls pensé à la peste qui supprime l’avenir, les déplacements et les discussions ? » (1248)

Puis l’exil. La quarantaine est un exil. Qu’est-ce à dire ? Là aussi, nous voilà coupés de nos certitudes et établissements familiers. Nos assises sont dans la mémoire concrète des êtres, des lieux et des objets. Or voici que, reclus, ils nous sont soustraits. L’être débranché a perdu une grande partie de sa force qui lui venait, sans qu’il y fasse réflexion, de son monde, des autres essentiellement.

Une fois qu’on eut dit « Fermez la ville », « à partir de ce moment il est possible de dire que la peste fut notre affaire à tous. Jusque-là, malgré la surprise et l’inquiétude que leur avait apportées ces événements singuliers, chacun de nos concitoyens avait poursuivi ses occupations, comme il avait pu, à sa place ordinaire. Et sans doute, cela devait continuer. Mais une fois les portes fermées, ils s’aperçurent qu’ils étaient tous, et le narrateur lui-même, pris dans le même sac et qu’il fallait s’en arranger. » (1273)

Cet enfermement est physique, qui ne fait aucune exception. Il est aussi, non moins, psychique. Les gens perdent peurs habitudes : « la peste les laissait oisifs, réduits à tourner en rond dans leur ville morne et livrés, jour après jour, aux jeux décevants du souvenir. […] Ainsi, la première chose que la peste apporta à nos concitoyens fut l’exil. » (1276)

Le monde habituel nous est enlevé et il faut s’habituer à une sorte d’apesanteur affective, tel serait l’exil, auquel l’inconnue fondamentale de sa fin est essentielle. Le prisonnier peut savoir quand il sera libéré et noter les jours sur les murs de sa prison, l’exilé non.

Les repères se sont effacés, les gens se retrouvent « échoués à mi-distance de ces abîmes et de ces sommets, ils flottaient plutôt qu’ils ne vivaient, abandonnés à des jours sans direction et des souvenirs stériles, ombres errantes qui n’auraient pu prendre force qu’en acceptant de s’enraciner dans la terre de leur douleur. » (1277-78)

Ce que parvient à restituer Camus dans les premières parties de son livre est cette lente emprise du phénomène invisible ou peu visible, accompagné d’incrédulité et de superstition, deux attitudes plus voisines qu’on ne penserait. Contrairement aux craintes qui pouvaient faire hésiter le lecteur devant une telle œuvre, ce n’est pas un roman à thèse, malgré le propos évidemment politique.

L’usage de la contrainte dans les rues, le non-dit des disparitions, le sentiment absurde d’une saison qui arrive, l’été dans le roman, sans qu’elle puisse être accompagnée du mouvement vers les plages, cela parle aux contemporains contraints de considérer de loin la venue du printemps.

La distanciation introduite par le narrateur parlant de « nos concitoyen » est sans doute aussi une façon de faire reconsidérer le contenu du terme, de faire penser à ce qui peut relier profondément des citoyens entre eux, à s’interroger aussi bien sur ce qu’est, sur ce que peut un citoyen.

II

L’exil devient de plus en plus un enfermement. La menace se concrétise et la mort abstraite se monnaye en cadavres à enterrer. Une autre routine, mortuaire, s’installe. L’événement perd de sa singularité et on lui substitue la comptabilité des fiches. Les médecins et soignants doivent aussi se constituer, au-delà des masques de protection, une carapace morale.

« Au grand élan farouche des premières semaines avait succédé un abattement qu’on aurait eu tort de prendre pour de la résignation, mais qui n’en était pas moins une sorte de consentement provisoire.

Nos concitoyens s’étaient mis au pas, ils s’y étaient adaptés, comme on dit, parce qu’il n’y avait pas moyen de faire autrement. Ils avaient encore, naturellement, l’attitude du malheur et de la souffrance, mais ils n’en ressentaient plus la pointe. » (1366)

La formule est éloquente : « s’étaient mis au pas », tous seuls, sans qu’on les y force, car l’ennemi avec lequel on s’imagine parfois être « en guerre » n’est surtout qu’une menace. Celle-ci n’est telle que pour autant que l’on se sent menacé. Sans effets subjectif, pas de menace, tout juste une agression. La menace redouble donc celle-ci dans la conscience, et ses effets y sont délétères. La menace à laquelle l’on s’habitue en vient à transformer les comportements et constitue déjà une invite à l’ennemi auquel on fait toute la place. Mais cette forme de démission est cependant rémissible, pour Camus. L’habitude du désespoir serait au fond pire que le désespoir lui-même fait-il dire à Rieux. Sans doute cherche-t-il à introduire par-là la dimension du sursaut moral.

Ce consentement rend chacun spectateur un peu lointain de ce qui lui advient. Voici que « toute la ville ressemblait à une salle d’attente », ce qui est un brin fataliste. Voici que la dimension de l’exil, éprouvée dans la séparation d’avec les proches, les aimés, se trouve – par ceux-là même qui en sont touchés – considérée « sous le même angle que les statistiques de l’épidémie » (1367). « La peste avait supprimé les jugements de valeur. Et cela se voyait à la façon dont personne ne s’occupait plus de la qualité des vêtements ou des aliments qu’on achetait. On acceptait tout en bloc » (1368).

La mise au pas de soi produite par la durée insoutenable de la menace débouche sur une hébétude généralisée. L’indifférence s’installe, l’insouciance se répand où la vigilance serait de mise. La fatigue morale s’empare de la ville au début de la quatrième partie du roman. La curiosité pour la situation réelle s’estompe, l’hébétude gagne, on ne s’informe plus de l’évolution du mal.

« Et si on leur annonçait un résultat, ils faisaient mine de s’y intéresser, mais ils l’accueillaient en fait avec cette indifférence distraite qu’on imagine aux combattants des grandes guerres, épuisés de travaux (…) » (1374).

L’épuisement physique et la lassitude morale conduisent à ce que l’on néglige les règles mêmes que l’on avait édictées, les soignants ne se protégeant plus correctement eux-mêmes. On sait, on peut, mais on néglige, baisse la garde, renonce. Ce faisant, le risque est grand de ruiner tout ce que l’on a réussi jusque là à maintenir coûte que coûte en état de marche. Il y a un élément sournoisement suicidaire dans cette négligence.

On peut comprendre cette réaction anarchique et irrationnelle. Elle est une révolte contre la fatigue vaine, une impatience qui à sa façon restitue aux acteurs tenus à la stricte discipline une part d’orgueil et de colère, dont ils ont aussi besoin pour combattre. Mais c’est bien entendu une conduite de fuite.

Il faudrait réfléchir plus avant à la fatigue morale. Un ermite au désert, qui s’est infligé toutes les privations, après une vie exemplaire (au regard des attendus de sa foi), il se damnera absurdement pour un verre d’eau. Et pour donner un exemple moins allégorique, il n’est pas si rare que, dans une situation politique oppressive, les premiers et les plus radicaux des opposants, les plus irréductibles porteurs de l’idée de liberté, ceux qui ont pris tous les risques quand cela voulait dire quelque chose, le temps passant, par cette forme de lassitude morale peut-être, acceptent, la veille de la chute du régime honni, d’inaugurer un monument, de faire un discours, de participer à une commission. Les voilà aux enfers, remplacés par les résistants de la onzième heure, et l’on s’interroge, voulant apprécier leur mérite exact : pourquoi, à ce moment précis, une telle démission ?

Revenons au roman. Une scène sans doute peu remarquée me paraît significative et subtile. Un chapitre se clôt sur la crise de la représentation. La ville d’Oran représentait chaque semaine, dans son théâtre bien digne des sous-préfectures de la IIIe République, le spectacle qu’une troupe, emprisonnée dans la ville, ne devait jouer qu’une fois. Toute la bonne bourgeoisie continuait de s’y presser, formant « un parterre gonflé à craquer par les plus élégants de nos concitoyens. » On s’y montrait, on refaisait le spectacle de la société dans l’enceinte du théâtre. Bref, « l’habit chassait la peste » (1381).

La (bonne) société se donne en spectacle. Bien. Mais qu’est-elle censée voir ? Précisément Orphée et Eurydice. La ville se donne spectacle en masquant son sort funeste au moyen de cette représentation hebdomadaire. Peut-être même cherche-t-elle à exorciser son sort en rappelant qu’après tout les Enfers sont un lieu d’où l’on peut sortir ?

Or voici qu’Orphée meurt sous nos yeux. Il tue le spectacle en fracassant la mimesis. « C’est à peine si on remarqua qu’Orphée introduisait, dans son air du deuxième acte, des tremblements qui n’y figurent pas, et demandait avec un léger excès de pathétique, au maître des Enfers, de se laisser toucher par ses pleurs. Certains gestes saccadés qui lui échappèrent apparurent aux plus avisés comme un effet de stylisation qui ajoutait encore à l’interprétation du chanteur. » (1382)

Les spectateurs de la bonne société sont pris à défaut. Ils ne sont pas si avisés que cela. Ils se laissent aller au registre de la fiction, pressés de fuir un moment leur quotidien bouleversé. La tragédie peut bien être sur scène, ils sont là surtout pour la petite comédie de l’entracte.

Il fallut attendre donc le sommet esthétique de l’opéra, le duo d’Orphée et Eurydice, pour que l’édifice s’effondre. Le public commence à percevoir quelque chose. Le chanteur s’avance vers lui « d’une façon grotesque, bras et jambes écartés dans son costume à l’antique […] pour s’écrouler au milieu des bergeries du décor qui n’avaient jamais cessé d’être anachroniques mais qui, aux yeux des spectateurs, le devinrent pour la première fois, et de terrible façon. »

La salle se vide. Cottard et Tarrou restent seuls et contemplent les dégâts : « la peste sur la scène sous l’aspect d’un histrion désarticulé et dans la salle, tout un luxe devenu inutile sous la forme d’éventails oubliés et de dentelles traînant sur le rouge des fauteuils. » (1382)

L’illusion de la normalité sauvée à tout prix s’estompe. Camus écrit avec rigueur et sérieux son grand poème de la Résistance. Il restitue parfaitement la faculté d'endormissement collectif qui saisit une population exposée à un danger durable. Il perçoit moins l’autre illusion qui saute aux yeux à l’image du théâtre d’Oran. Les « indigènes », comme il dit, sont remarquablement absents de tout le récit. Aussi absents que les citations mauresques sur la façade de l’opéra de la sous-préfecture...

La scène de l’opéra montre pourtant qu’une lecture à rebours en est possible, qui dénonce non seulement l’insouciance de la population bourgeoise en temps de peste, mais aussi bien son inconscience (volontaire) de la situation inique où elle se trouve (inconscience d’autant plus facile à vivre qu’une ville comme Oran est peuplée d’une population mélangée, majoritairement « européenne »).

Fortsetzung folgt...

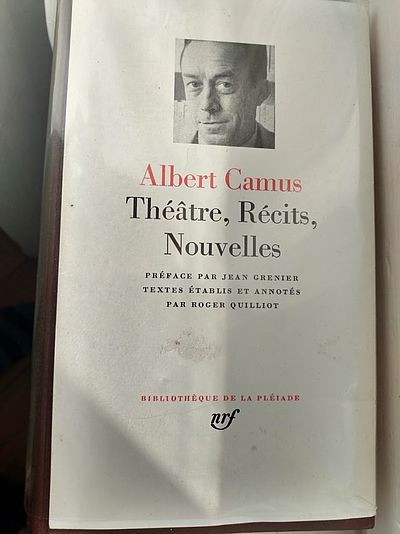

[1] Albert Camus, La peste, dans Théâtre, récits, nouvelles, éd. R, Quilliot, Paris, Gallimard, Pléiade, 1962 (les renvois de pages sont à cette édition).

Kontakt:

Denis Thouard

thouard ( at ) cmb.hu-berlin.de