HÖHLEN: Paläontologie, Philologie und Anthropologie

03. März | 13:00

Gefördert von der DFG/ANR und der Deutsch-Französischen Hochschule

Ort : Martin-Gropius Bau

Seit dem Zusammenbruch der biblischen Herkunftsgeschichte und der daran gebundenen genealogischen Ordnung ist Europa besessen von seinen historischen Ursprüngen: Wenn nicht aus dem Paradies, woher dann entstammt der Mensch? Wie ist seine ursprüngliche ‚Ausstattung‘ zu begreifen, und wie steht sie in Zusammenhang mit Struktur und Prozess seiner Weltaneignung?

Wenn die Fragen nach der Tiefenzeit des ‚Menschen‘ wieder Hochkonjunktur in den frühgeschichtlichen Erzählungen unserer Gegenwart haben, von der paläontologischen Genetik bis zu den evolutionären Archäologien, kehren darin doch unter einem neuem Legitimitätsanspruch die geschichtsphilosophischen wie biologischen Metaerzählungen des 19. Jahrhunderts zurück. Schon diese hatten hinter ihren verschiedenen auratisierenden Spielarten nur schlecht ihre religiösen Sehnsüchte und mythologischen Strukturen kaschiert.

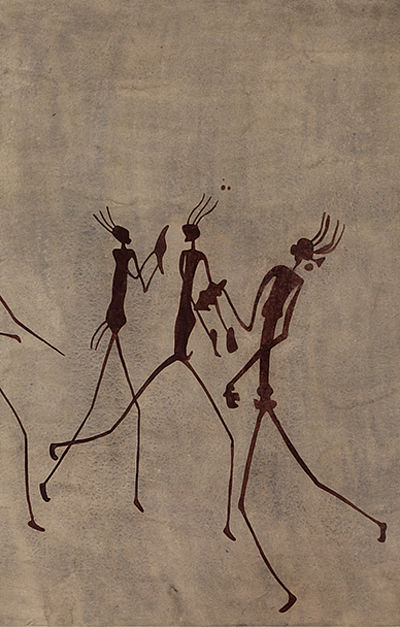

Anthropologie und Ethnografie, Philologie und Historische Sprachforschung haben in diesem Sinne seit dem 19. Jahrhundert ausgehend von der Sintflut und den rettenden Bergen die Geschichte der Menschheit erzählt. Eine wichtige Funktion spielen die Höhlen, nicht nur als frühe Siedlungsorte: Schon Platon hatte bekanntlich die Frage nach Anlage und Erkenntnisfähigkeit des Menschen anhand von Schattenbildern auf Höhlenwänden aufgeworfen. Die moderne Forschung konstruiert aus den Höhlenbildern Bilder vom Menschen. Jagddarstellungen sind zugleich Kosmogonien, mythische Schnitzzeichen auch Rationalität und Sprachrhythmus.

Leo Frobenius, eine der einflussreichsten Persönlichkeiten in der Geschichte der modernen Ethnologie, dessen Sammlung von Höhlenbildern parallel zur Tagung im Gropius-Bau gezeigt werden, ist auch der Autor einer großen Kulturkreis- und Ursprungslehre. Aufschlussreich sind deshalb nie nur die uralten Felsbilder selbst, sondern ihre dichten Beschreibungen; nicht nur die politische Rezeptions- und Ausstellungsgeschichte der Artefakte, sondern die Strukturen des Diskurses über den Menschen und seine ästhetische Gestaltung der Welt. Der Blick auf die Deutung der Höhlenrätsel lässt anthropologische Vorstellungen historisch werden und rationalistische oder romantische, universalistische oder differenzialistische Konzepte hervortreten. Diesem Zusammenhang von Erkenntnisort und Wissensgenese ist die Tagung gewidmet.

Foto : (c) Frobenius-Institut Frankfurt am Main. Titel : Prozession (Detail). Simbabwe, Chinamora, Massimbura. 8.000 - 2.000 v. Chr.

Organisator

Konzept: Jean-Louis Georget, Institut Français d’Histoire en Allemagne; Marcel Lepper, Deutsches Literaturarchiv Marbach; Markus Messling, Centre Marc Bloch Berlin

Kontakt

Markus Messling

messling ( at ) cmb.hu-berlin.de