SOMMERINTERVIEW mit Béatrice von Hirschhausen

09. Juli

Sie können das komplette Sommerinterview mit Béatrice von Hirschhausen inkl. Karte im Anhang als pdf-Dokument herunterladen.

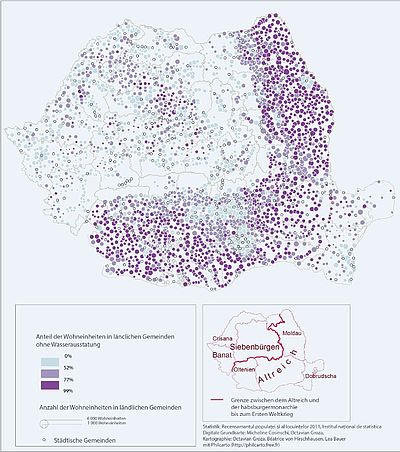

Die Geographie der Wasserhähne im ländlichen Rumänien

Das Interview wurde von Hannes Käckmeister geführt.

Béatrice von Hirschhausen, Forscherin am CNRS und assoziierte Forscherin am Centre Marc Bloch, leitet das BMBF-Verbundprojekt „Phantomgrenzen in Ostmitteleuropa“. Anfang Juli erschien Band 1 der projekteigenen Reihe beim Wallstein Verlag mit dem Titel „Phantomgrenzen: Räume und Akteure in der Zeit neu denken“. Er liefert eine programmatische Einführung in das Phantomgrenzen-Konzept und erste Einblicke in die empirischen Arbeiten des Projektes. Im heutigen Sommerinterview: Béatrice von Hirschhausen über ihre Fallstudie zu den Strategien der Wasserversorgung der ländlichen Bevölkerung Rumäniens.

Anfang Juli ist der erste Band der Reihe „Phantomgrenzen im östlichen Europa“ erschienen. Was verbirgt sich hinter dem Phänomen der „Phantomgrenzen“?

Béatrice von Hirschhausen: Nehmen Sie als Beispiel die Wahlkarten der Präsidentschaftswahlen in Polen 2010 und, ganz aktuell, 2015…

… auf denen zu sehen ist, dass das rechts-konservative Lager in den südlichen und östlichen Regionen Polens und in den ländlich geprägten Gegenden die meisten Stimmen erhielt, während die Wähler im Westen und Norden des Landes sowie in den Städten mehrheitlich bürgerlich-liberal wählten.

Ganz genau. Die Karte legt eine frappierende Übereinstimmung zwischen der Verteilung der Wählerstimmen und bestimmten Teilungsgrenzen Polens im 19. Jahrhundert offen. Aus Beobachtungen wie dieser – ursprünglich war es vielmehr eine Intuition – haben sich Fragen ergeben, die nach Antworten verlangten. So entstand die Idee, zu untersuchen, wie territoriale Strukturen auch 100 Jahre nach ihrer Abschaffung in heutigen Gesellschaften weiterwirken. Aus dieser induktiven Perspektive haben wir in unserem interdisziplinären Projektteam das Konzept der „Phantomgrenzen“ entwickelt und schließlich den ersten Band der Reihe beim Wallstein Verlag.

In dem Kapitel „Phantomgrenzen zwischen Erfahrungsräumen und Erwartungshorizonten“ stellen Sie regionale Entwicklungspfade am Beispiel der Wasserversorgung in Rumänien dar. Wo sind Gemeinsamkeiten zu finden zwischen dem Beispiel der Wasserversorgung in Rumänien und dem der Wahlgeographie in Polen?

Das heutige Rumänien ist typisch für viele Staaten Ost- und Mitteleuropas, denn es vereinigt Gebiete unterschiedlicher ehemaliger Imperien. Letztere strukturierten diese Region bis zum ersten Weltkrieg maßgeblich und prägen sie bis heute in vielen Bereichen, aber nicht in allen. Ab und zu kommt dieses Erbe zum Vorschein, wie ein Phantom. Aber: Genau so wenig wie Phantome Menschen sind, sind Phantomgrenzen Grenzen in dem Sinne, dass sie Schnittstellen darstellen zwischen Territorien und Gemeinschaften. Sie begrenzen nicht, sie haben keine regulierende Wirkung auf die Zirkulation von Akteuren, Güter und Ideen. Wir sprechen in der Geographie bei diesen Phänomenen denn auch nicht von Grenzen, sondern von Diskontinuitäten.

Doch zurück zu den beiden Beispielen: Genauso wie beim polnischen Beispiel lassen sich in Rumänien bis heute Diskontinuitäten feststellen. In meiner Fallstudie zeigt sich, dass es auf beiden Seiten der Karpaten unterschiedliche Strategien gibt, wie Häuser gebaut werden und – damit zusammenhängend – die Versorgung mit Wasser organisiert ist. So verläuft die Modernisierung der Wasserversorgung, welche die ländliche Bevölkerung seit dem Jahr 2000 mehr und mehr vorantreibt, westlich der Karpaten anders als auf der östlichen Seite. Kurz zum Kontext: Die Gebiete östlich der Karpaten, also die Moldau, die Walachei und die Dobrudscha gehörten bereits vor dem Ersten Weltkrieg zum rumänischen Staatsgebiet, d.h. zum sogenannten „Altreich“. Sie wurden über einen langen Zeitraum hinweg indirekt durch den osmanischen Einfluss geprägt. Auf der westlichen Seite der Karpatenkurve gehörten Siebenbürgen und Banat zum Habsburger Reich.

Zwischen Erfahrungsräumen und Erwartungshorizonten

Wie hängen diese unterschiedlichen Modernisierungsstrategien mit den regionalen Besonderheiten zusammen?

Meine Arbeitshypothese stützt sich im Anschluss an den Historiker Reinhart Koselleck auf zwei Dimensionen: Den Erfahrungsraum und den Erwartungshorizont. In den lokalen Gesellschaften gibt es Werte und Normen, die von den Menschen vor Ort erfahren und weitergegeben werden: Wie benimmt man sich? Was ist „normal“? Was muss beachtet werden, um einen Platz in der sozialen Struktur des Dorfes einzunehmen? Diese alltäglichen Erfahrungen verknüpfen die Menschen vor Ort mit ganz bestimmten Erwartungen, die die Zukunftsperspektive ihres Dorfes oder ihrer Region angeht. Der Eindruck, ein Teil der Fortschrittsdynamik zu sein, lässt die Menschen auf „Habsburger Seite“ anders handeln als jene im „Altreich“, die häufig eine pessimistische Aussicht auf eine Zukunft ohne große Veränderungen haben. Die Bewohnerinnen und Bewohner in meinem Fallstudien-Dorf nördlich der Karpaten verbinden ihre Wohnregion viel stärker mit der Moderne, dem „Zivilisiertsein“, dem Zentraleuropäischen. In den Interviews wird deutlich, dass dabei Klischees und Stereotypen eine große Rolle spielen, die von der jeweiligen Bevölkerung über einen langen Zeitraum hinweg verinnerlicht worden sind. Und diese individuellen Wahrnehmungen und Vorstellungen, also die mental maps der Menschen vor Ort, prägen wiederum deren Erwartungshorizonte. Die Wechselwirkungen zwischen diesen beiden Dimensionen, den Erfahrungen und den Erwartungen, spielen eine zentrale Rolle.

Wie erklären sie uns „Nicht-Geographen“ dieses Phänomen?

Alle Menschen machen sich eine Vorstellung von ihrer räumlichen Umgebung – wie eine Landkarte im Kopf, die natürlich von Person zu Person und von Region zu Region stark variiert. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel aus meiner Feldforschung: In beiden Dörfern, in denen ich Interviews geführt habe, teilen die Menschen dieselbe Sehnsucht nach Komfort und besseren Lebensbedingungen. Sie unterscheiden sich jedoch in ihrer Prioritätensetzung im Hinblick darauf, was für sie zu einer „guten Ausstattung des Hauses“ zählt: Wasseranschluss direkt im Haus? Großes Eingangstor? Internetabonnement? Während ein Wasseranschluss im eigenen Haus für die Bewohner im Fallstudien-Dorf im Banat elementar ist, steht er im Dorf östlich der Karpaten weiter unten auf der Prioritätenliste.

Das Beispiel der Wasserversorgung in Rumänien steht exemplarisch für eine Vielzahl von Fallstudien, die meine Kollegen und ich im Rahmen des Projekts durchgeführt haben: Von Wasserversorgung bis Wahlgeographie, von Rumänien bis Polen.

Weitere Informationen zu Band 1 der projekteigenen Reihe beim Wallstein Verlag mit dem Titel „Phantomgrenzen: Räume und Akteure in der Zeit neu denken“ sind auf unserer Internetseite abrufbar: https://cmb.hu-berlin.de/forschung/publikationen/#publication-79.

Kontakt:

Béatrice von Hirschhausen

beatrice.vonhirschhausen ( at ) cmb.hu-berlin.de